回答者:淺 野 周

![]()

1997年~2000年頃の質問です。

質問:浅 野先生、こんにちは。

野先生、こんにちは。

実は浅野先生とメールを交わすのは初めてではありません。たしか2年ほど前に、ニフティの漢方フォーラムで私が質問をした時、浅野先生にアドバイスをいただいたことがあります。

今、私は今年の4月から鍼灸、指圧師として働いています。自分の治療の根幹は「旧マイオセラピー」で、主に筋肉に着目して治療しています(旧と書いたのは、2年ほど前のマイオセラピーとは、今のマイオセラピーが理論的にまったく別の治療法に変わってしまったからです)。たまたま最近、急性腰痛の治療が続き、あまり治療がうまくいかなかったこともあってインターネットで調べていたところ、浅野先生のHPを発見しました。HPの腰痛の治療のところをみると、浅野先生も患部の筋肉の状態に着目されているように思えて、すごく共感を得るとともに、参考になりました。

私は以前から、多くの鍼灸師、指圧師が急性腰痛の患者の治療は患部をさわらず手足のツボに鍼を打ち、腰は冷シップやテーピングを貼る、という治療法に疑問点がありました。それが旧マイオセラピーを勉強しはじめて、疑問点が解消されたような感じがして、旧マイオセラピーつまり解剖学と生理学を中心に見据えた治療を実践してきたつもりです。

私の急性腰痛の治療は主に徒手で治療しています。鍼はほとんど使いません。急性腰痛(ここでは筋肉以外の原因は鑑別されているとします)では患部の筋肉の状態を指で感じながら、丁寧にこすったり(さすったり)圧迫したりして、筋肉の緊張を抜いていきます。そのやりかたで今までほとんどのケースでは1~2回で完治してきたと思います。でももうひとつ患者さんの治りがよくないような感じがして、もっと1回の治療で痛みをとる方法はないだろうか、と思ってきました。

①浅野先生はまさに痛いとする筋肉(患部)に直接鍼を打つのでしょうか?(私はそこに鍼を打たずに徒手(指)でマッサージします。)

②一応、鍼灸業界ではそのようなやりかたは危険とされているように私は感じます。もし指よりも鍼を刺したほうが痛みが早くとれるのなら、鍼を刺したほうがいいのか、と最近思ってきました。でも今まで、そういうやり方で治療してきたことはなかったので、やはり怖い感じがします。

③(学生時代に参加した、とある勉強会で、ある先生が「急性腰痛の患者の患部に深く鍼を刺したら、立てなくなるぞ」という言葉を鵜呑みにしてしまったのがそのまま印象として残っているような感じです。)

もし急性症状の患部に鍼を刺して、余計に悪くなったらどうしようという鍼灸師らしからぬ恐怖感が、恥ずかしながらあります。

④患部の筋肉に鍼を刺すときの、何か注意事項(当然、その下の解剖がどうなっているかくらいは頭に入っているつもりですが)がありましたら、アドバイスいただけたら、と思いメールをしました。

私は学校を卒業して4年目になり、学生時代も含めると臨床経験は7年目になります。

⑤もう勉強会や偉い先生のもとで勉強するよりも、生理学解剖学などの基礎医学や、そしてなにより患者さんを治療して得る事のほうが多いと思ていたつもりだったのですが、まだまた自分は未熟だなと痛感しております。

なにか整体的なテクニックを日本で覚えてくればよかったなあ、と思ったりもしてきました。

⑥お叱り、アドバイス等何でも結構ですので、よろしくお願いします。(Y.Kさん)

![]() 答:これがニフティにお邪魔していた私のホームページだと、よくわかりましたね。あそこでは偽名を使っていたのに。質問ですが、

答:これがニフティにお邪魔していた私のホームページだと、よくわかりましたね。あそこでは偽名を使っていたのに。質問ですが、

①痛いとする筋肉へ直接鍼を打つというのは、少し違います。というのは、五十肩の治療を読んでいただくと判りますが、筋肉が痛いというより、筋肉が痙攣し、その痙攣した筋肉が骨に附着している部分に痛みが出ていると考えているので、痛む部分を参考にし、そこに痛みが出ていれば、そこは何々筋が骨に附着している部分だから、何々筋が硬直しているはずだと考え、その何々筋を触ってみて現実に硬直しているかどうか調べ、もし硬直しているようなら目標筋肉全体へ鍼尖が達するように、何本も刺鍼して置鍼します。そして筋肉内でもゴムのように堅くなっている筋肉部分を鍼尖で探り、そこへ鍼尖を刺入して置鍼します。貫きません。だから膝内側で鵞足部分に痛みがあり、股の内側を触ってみて、半膜様筋や半腱様筋が硬直していれば半膜様筋や半腱様筋へ刺鍼し、縫工筋が硬直していれば縫工筋へ刺入するので、痛みの部分へ刺鍼しても一時的な効果しかなく根本的な解決にならないと考えているので、合谷刺とか揚刺をします。でも目標筋肉には叢刺に近い打ち方をします。だから疼痛点ではなくて、そこに附着している筋肉のうち硬直している筋肉へ刺鍼します。マッサージならば、痛むところをマッサージしても、かなり広い面積をマッサージしますので、効果があると思います。でも鍼は点ですから。

②たしかに日本の鍼灸業界では、痛むところへ直接刺鍼するのは、誰でもできることで、そんなことでは治らないと考えられているようです。私も、その意見に賛成で、痛むところは筋肉が骨に附着している部分だから、そこへ刺鍼しても一時的な鎮痛作用しか得られないと考えています。また『内経』や『難経』の時代では質のよい鍼はなく、いきおい刺絡治療が中心でしたので、刺入する深さも一寸を超えることはなく、ほとんどの経穴で一分から三分しか刺入していません。それから後の書物が輸入されていない日本では、現在のようなステンレス鍼になっても古代の方法を踏襲していますが、中華人民共和国の文革は古代の誤りを発見しろということで、みんなが盛んに深く刺入しだし、当時はかなりの死人が出たようですが、現在では安全に深刺する方法が開発され、刺入目標部は浅層にあることもあれば深層にあるケースもあるというように変わってきました。そして現在では、整骨医である朱漢章の小鍼刀が、刺鍼理論にも大きな影響を与え、鍼の転換期になっているといえます。「井の中の蛙」でよいのでしょうか?

急性腰痛の鍼治療ですが、うちではギックリ腰を大腰筋痙攣とし、痙攣している大腰筋に直接刺鍼します。その理由は、ホームページでも書いているように、大腰筋の上部は第12胸椎から第5腰椎に始まり、大腿骨の上部前面に付着しているので、これが痙攣すれば大腰筋の長さを短くする体勢にするため前かがみになるのです。大腰筋の内部にも神経があるので、痙攣した筋肉を伸ばすと神経の圧迫がきつくなり、激しく痛むため腰が曲がったままになります。それを古書では「せむしになる」とか書いてあります。

この急性腰痛ですが、背骨の向う側にある筋肉であるため、マッサージでの治療は難しいと思います。

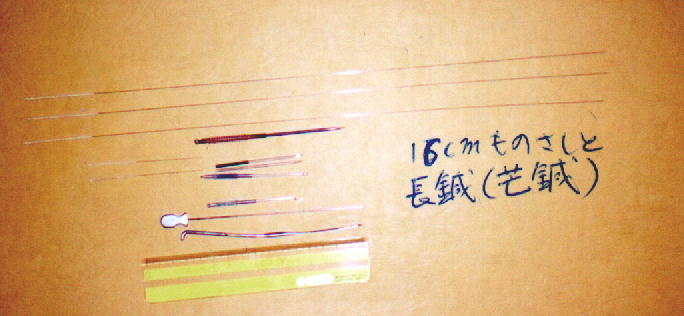

それに対して私は、初めてのギックリ腰の場合、男女別に分けて、男なら3寸5番、女なら2.5寸4番を、第2-3、第3-4、第4-5、第5-1間の外側5cmくらいの所から鍼体を1cmぐらい残して直刺し、

さらに第3-4、第4-5、第5-1間の外側8cmくらいの所から背骨を目がけて斜めに、男女とも3寸5番を使って斜刺します。すると鍼は腰骨に当たって止まります。

④こうした痙攣している筋肉に対する刺入では、なるべく刺激しないように送り込みで単刺します。こうして片側7本、両側で14本を刺入して、高齢者でじっとしていられなければ20分、普通の人ならば40分ほど放置しておきます。そして大腰筋の痙攣が解れたころに抜鍼します。

多くの鍼灸書で語られているように、循経取穴を使って腰の痛みを手足や顔面で解消するには、提插捻転を使って短時間の強刺激しないと取れません。ですが体幹患部に直接刺鍼するときは、なるべく刺激しないようにそっと刺入し、長時間の置鍼することがポイントです。下に内臓があるから、提插や捻転をしてはならないと説明されていますが、どうも痙攣した筋肉へ直接刺入したときは、提插や捻転で刺激すると逆に痙攣が激しくなるので、痛みがひどくなる可能性があります。そうしたことも諌めて、体幹では提插や捻転するなと警告されているのでしょう。

③ある先生が「急性腰痛の患者の患部に深く鍼を刺したら、立てなくなるぞ」と言ったのは、まんざら嘘でもないでしょう。恐らく、その先生が患者さんを立てなくした経験があり、注意したのだと思います。私も患者さんから「前に某所で鍼をしてもらったら、良くなるどころか立てなくなった」という話を何度か聞いたことがあります。そうした所は、きまって電気鍼であり、刺鍼したあと通電する方法で、私のような「刺激しないように刺入したまま放置する」ような方法ではなかったようです。

もう一つ考えられるのが、ギックリ腰なのに2寸程度の鍼しか持っておらず、それを腰に刺して提插捻転している事例です。これは痙攣している大腰筋には刺鍼せず、健康な背筋へ刺鍼しているのだから、あまり影響がないと思われます。しかしベッドでうつ伏せになるということは、痙攣している大腰筋を無理に伸ばしている状態を続けていますので、どこへ刺鍼するとかに関係がなく、ひどくなって起き上がれなくなる可能性があります。

痙攣している筋肉へ刺入して提插やパルス刺激をした場合ですが、その筋肉へはとうぜん神経が通っていますよね。一般に中国では、提插や捻転刺激の代わりにパルスを使うと考えられています。つまり同様な効果を期待して、手を省くためにパルスを通電しているのであり、鍼麻酔なども本当はギリギリ捻鍼しているだけでかかるのに、通電して捻転の代わりにしているのです。それでも鍼麻酔ができたり、頭鍼治療ができるから使われています。

そのメカニズムを考えてみますと、神経に鍼が当たったり電気が流れたりすると、神経は興奮してインパルスを発しますよね。神経がインパルスを発すれば、中枢性へ行けば刺激が脳へ伝わって、脳では刺激されているなと感じます。また筋肉へ行く神経ならば末梢性に伝わって、インパルスが来るたびに筋肉は収縮しますよね。

なぜ筋肉が痙攣して収縮したままになるかを考えてみると、使い過ぎですよね。例えばギックリ腰とします。何もしてないのにギックリ腰になったと言う患者さんが多いのですが、この大腰筋は腰を屈する筋肉ですね。大腿骨前面に付着しているので、股を高く前へ挙げる動きをします。だから股を高く挙げる動き、例えば山登りしたり、自転車をこいだり、階段を昇ったり、立ったり坐ったりを繰り返したり、何度も御辞儀をしたりすれば、この大腰筋が縮んだり伸びたりを繰り返します。

そのような動きを日頃からしていれば、それに大腰筋は応えるために、大腰筋内に多くの血管を発達させて、血管豊富な大腰筋は多量の血液を送られるので酸素も十分にあり、痙攣してギックリ腰になったりしないのです。しかし、平素は腰を前後に曲げたり、股を高く挙げない人が、その日に限って前述したような自転車乗りをしたり、御辞儀したり、立ったり坐ったり、階段を昇り降りすれば、日頃から動かない大腰筋には、そんなに多量の血液を供給する必要がないので、筋肉内の血管は細くなり、細い血管は消えてしまって、そんなに多くの血液が供給できず、その日は良くても、寝ている間は心臓の拍動も弱くなり、内臓に血液が流れますが、筋肉には流れにくくなります。すると酸素不足が解消されず、疲労物質が筋肉内に溜っても排出できないので、翌日の朝に大腰筋が痙攣してギックリ腰になったり、朝は良くても疲労物質の溜った大腰筋を使うような、少しでも腰を曲げるとかの動作をしたとき、大腰筋が痙攣して神経を強烈に圧迫し、痛くて動けなくなります。

こうした痙攣している筋肉へ刺鍼して、捻転提插やパルスを流したりすれば、神経に鍼が当たるたび、あるいはパルスが来るたびに、神経は興奮してインパルスを発し、その刺激を筋肉は受け取って収縮しようとするので、大腰筋の痙攣がひどくなることは予想されます。痙攣した筋肉へ刺入し、そうした手法を使って筋肉を何度も収縮させた場合、立てなくなっても不思議ではありません。

現実に私が使っている「静かに刺入して置鍼し、静かに抜鍼する」方法でも、筋肉へ鍼を入れてから20分ぐらいまでは、鍼を刺入した程度の刺激でも痙攣している筋肉は侵害刺激と見なしますので、大腰筋は収縮して鍼を入れさせまいとしますので痙攣がひどくなり、大腰筋内を通っている血管や神経が圧迫され、さらに筋内の血液循環が悪化して疲労物質を排泄しにくくなり、より神経の圧迫も激しくなるので痛みが増します。そして収縮の悪化した筋肉が緩み始めるのが、一般の人で20分ぐらい経過したときからです。その当りから筋肉の緊張が緩み、血管や神経の圧迫が消えて、血液が流入してくるので体温が伝わり、なんだか腰が暖かくなってきたような感じがし、神経を圧迫していた今までの重さが消えてゆきます。

ですから私の治療所では、こうした筋肉が緩む転換期である20分以内では、絶対に鍼を抜きません。鍼の侵害刺激によって筋肉の収縮が激しくなっているときに抜けば、大腰筋の痙攣がよりひどくなり、かえって悪化するとか、動けなくなることが予想されるからです。

まあ中国へ留学し、痙攣している病巣には、ほぼ40分以上の置鍼が必要であることを、さまざまな書物で学んでいれば、こうした失敗を起こさないでしょう。しかし何の知識も持たないで「大腰筋が痙攣しているから、そこへ刺入すればよい」と考え、いま述べたような理屈を考えて見ることもなく、十分か十五分で鍼を抜いてしまえば、より痙攣がひどくなって動けなくなり、信用を無くすことは目に見えています。

実は、私も1回ほど失敗したことがあります。私は、痙攣した大腰筋へ直接刺入して置鍼する方法で、地元では結構「一発鍼師」とか言われ、「足首の捻挫やギックリ腰は一発で治す」、果ては「どんな病気でも一発で治す」とか評判になったことがあります。さすがに「どんな病気でも一発で治す」を患者さんから聞いたときは、(えっ、そんなすごい鍼灸院が島根県にあるの?恐ろしい。引っ越さねば)と思ったのですが、よく尋ねてみると、どうも私のことで、ギックリ腰を一発で治すことが、尾ひれがついて「どんな病気でも一発で治す」となったのではないかと思います。

そして、ある日のこと、初めての患者さんが「腰が痛むので鍼してくれ」という。そして置鍼していると「抜いてくれ」という。まだ20分にならないので「抜けない」と答えると、「これから葬式なので、そんなわけにゆかない。これから棺桶を担いで、雪の山道を3時間ほど歩かねばならない」という。そこで渋々、鍼を抜きました。翌日、私の母親が電話すると、朝起きられなかったそうです。

これは鍼をしてすぐに起きれなくなったわけではないですから「急性腰痛の患者の患部に深く鍼を刺したら、立てなくなる」に当てはまるかどうか判りません。しかし、抜鍼したら2~3時間は安静にしていなければならないので、この患者さんでは、たとえ良くなったとしても、翌日動けなくなったかもしれません。あと、鍼でギックリ腰がよくなったが、喜んで帰ってから酒を飲み、翌朝になって再発したケースもあります。

あと尿管結石とか、骨折で刺鍼し、効果がなかったケースもあります。

③だから、その先生が「急性腰痛の患者の患部に深く鍼を刺したら、立てなくなるぞ」という経験をした裏には、次の原因が考えられます。

1.深く刺入して、提插捻転やパルスを使って刺激した。

2.置鍼時間が短かすぎて、痙攣が緩まない。

3.鍼が短すぎて病巣部まで到達せず、治療効果がないのにうつ伏せになり、痙攣した筋肉を無理に牽引することになって痛くなった。

4.尿管結石や腰椎骨折など、適応症でない腰痛に刺鍼した。

以上の4点が考えられます。

また番外編として、劉玉書の『針刺事故・救治与預防』中医古籍出版社、および倫新・栄莉の『針刺意外・案例選析』人民衛生出版社に記載されているように、太い鍼を刺入して提插し、腎臓を損傷した事故などが考えられますが、日本人ならきちんと教育を受けているので、どこに腎臓があるのかも知っており、そこへ刺さる可能性があるのに太い鍼を使ったり、電気をかけたりすることはないと考えられるので番外編としておきましたが、免許がなかったりすると解剖知識がなく、発生する危険性があります。

だから「ギックリ腰患者の患部に深く刺入すると、術者によっては立てなくすることがある」とは言えます。ただ、私も1988年に中国へ行きましたが、85年ごろから頼まれて治療をしていました。ですが私に限って言えば、この17年間、木下晴都の本を信じて、大腰筋へ刺入してギックリ腰を治療してきましたが、治療が終わってひどくなったということは一回もありませんでした(変わらないと言われて、もう一度考え直し、治療し直したことはありましたが)。また大腰筋へ直接刺入する方法は、木下晴都より前に『臨床24000例』という本で、1960年代から中国では行われていたことを知りました。胃へ刺入するぐらいですから、筋肉への刺入などは、中国ではどうということないのでしょう。

私の方法は、あなたのような疑問を持った鍼灸師に無料で提供していますので、今まで使っていた方法を私の方法と比較し、どちらが優れていたか教えてください。大腰筋へ直接刺入する方法は、私だけでなく中国へ留学した連中は結構やってますよ。だから解剖したこともない奴に、そんなこと教えるなと、お叱りを受けることもあります。おかしなホームページは早くたためとかの非難も。

ニフティの漢方フォーラムは、嫁さんに再登場を止められています。寒邪の直中のことで議論して、そんなこと習ったことがないし、教科書にも書いてないといわれ、嫁さんに議論するなと言われました。辨証について一冊しか読んだことのない人を相手にして議論しても仕方がないと嫁が言うのです。私の言っていることは、中国の大学教材である『中医内科学』という本にキチンと書かれているのですが、これは漢方薬の本であり、中国の教科書であって翻訳書もないため、それに書いてあると言ったって、そんな本は見たこともないし、読めない人に主張したって無意味ですから。それによって留学した人の常識は、国内の人の非常識ということを知りました。

どうしても留学組と国内組では、情報量に差が出てしまいます。大腰筋への刺入にしても、一方は痙攣した筋肉に対する手法を知っていて、一方は知らないものだから、同じ筋肉へ刺入しているのに関わらず、一方は痛みが消え、一方は立てなくなってしまう。その理由を留学組は教えない。教えようとすると、なぜバラすのだとくる。

まあ高い金払って、長い時間かけて言葉を勉強し、やっと自分が学び取ったことを、何の苦労もしていない人達にタダで提供することは、良くないことだと考えている人が多いのも理解できます。でも、誰でも留学できる機会があるわけでもないし、外国から学んだことを秘密にしていては日本鍼灸が発展しないとも思います。だから中国へ留学した人は、少なくとも私のように一人一冊ずつ著作権の切れた古典を翻訳し、自分のホームページにアップするべきだと思っています。中国の学校では、古文だけでなく、『鍼灸医経選』や『鍼灸医籍選』の授業があって、素問霊枢や難経だけでなく、他の鍼灸古典も習うのです。だけど私が『鍼灸資生経』をアップしている以外は、誰もシンドイことはやりたくないのか、それとも自分だけ読めればよいと考えているのか、聚英も大成も翻訳されていません。私は日本では漢文など習ったこともないのに翻訳しているのだから、もっと他の留学者はうまく訳せる能力があるはずなのに……。

フォーラムに参加するのを止めてから、辨証を標榜している人が中医薬大学の教科書を読んでいないようなことではダメダと感じ、あれからあとは中医薬大学の教科書を翻訳していました。もちろん留学生用ではなく、中国人学生の使う本科生用です。いちおう中医学基礎と経絡学は出版され、つぎに刺法灸法学と鍼灸治療学を翻訳し終わり、版権も取れたらしく、校正原稿を送ってくるのを待っています。そこでつぎの鍼灸医籍選と北京中医専用教材である兪穴参考資料を訳しましたが、鍼灸医籍選は古典文にすべて現代語訳をつけろとのこと、そしていまは具体的な辨証応用の本である中医内科学を翻訳中で、現在160ページまで翻訳が進んでおり、約半分が終わったところです。最小限、中国の鍼灸大学で一般的に使われている上海科技の教科書を、鍼灸関係は全部翻訳し、あちらはどのような教科書か日本語で読めるようにしようと思っています。こうしたことは著作権があり、勝手に公開できませんから、私のような出版社とコネのある人間がするしかありませんが、著作権の切れたものは翻訳自由なので、そうしたものがホームページにあれば学生にとってもよろしいのではと思います。というわけで私は教科書翻訳が忙しいため、しばらく『鍼灸資生経』は休みます。あれは四巻の中頃までできていますが、嫁にストップさせられているので、四巻が完成してからアップします。中医内科学に今年一杯かかるでしょう。フォーラムを去るとき「これからも日本の鍼灸のために頑張ります」と引退したのですが、私のホームページが、鍼灸を学ぶ同道の役に立ってくれれば幸いです。どうしても留学して帰った人達は、留学していた人間同士で交流することが多くなりますが、それは国内の人と話が通じなくなるのが主な原因です。私のように翻訳してアップしている人は少ないでしょうが、自分で本を持っている人は多く、私の後輩などでも、かなりの本を読んでいるようです。私が全部の本を翻訳してアップすることはできませんが、少なくとも教科書だけでも翻訳して多少なりとも共通な話が出きる人が多くなればと思っています。そのほうがニフティで議論しているより意味があるでしょうし、議論の内容も深まると思います。

⑤本当は、鍼灸師は全員が中国語を勉強し、中国の教科書や臨床の本が読めるようになって、我々とも「あの本にはどう書いてあるが、この本にはなんと書いてある」などというように、みんなと楽しく話ができるようになればよいのですが、みんな一冊しか本を読んだことがなく、自分の想像だけで話を進められては話がかみ合わず、留学経験者はフォーラムには参加せず、別に集まって楽しくやっているようです。少なくとも「それは素問のどこにかいてある」とか「難経では、こういっている」とか、書物に基づいた議論をしてほしいです。私も学生時代は先生に着いたりしました。中国で習うことも人に着いて習うことでしょう。でも、いつまでも先輩に支えてもらうのもどうかと思いますし、それでは物事は発展しません。先人のことを乗り越えなければ、小鍼刀の朱漢章も誕生しなかったでしょうし、現代の高度な医療もヒポクラテスの時代から進歩がないとなってしまいます。生理学や解剖学などの基礎医学、癌かどうか見分けたり、現代医学を勉強したりは、中西合作鍼灸の基本なので当然勉強しなくてはならないと思います。それは基本ですが、別に偉い先生について学ばなくとも、自分で現代医学の書物を買って読めば十分と思います。JAMAとかの雑誌もありますし。患者さんを治療して得ることが多いというのは、まったく同感です。患者さんが治らないからこそ、いろいろな書物を調べ、本を買い出しに行き、治す方法がないかと調べ回るのですから。それに自分は未熟だと感じるのは、あなただけではなく、私も同じです。

勉強会は、自分で勉強したほうが、みんなと一緒に勉強するより効率がよいので、私は現在ではやりません。それに偉い先生を考えてみると、2種類あると思います。一つは朱漢章や、頭鍼の焦氏などのように、自分でまったく新しい治療法を創作した人。そして、もう一つは古代の鍼灸書物に精通した人です。江戸時代などは、後者が偉い先生でした。まあ前者は、それによって今までにない圧倒的な治癒率を生み出しているのだから、文句なく偉い先生と認めるしかないでしょう。私も頭鍼を習ったり、小鍼刀を習おうとしました。後者、古代の書物に精通するには、先生が精通していても仕方がないので、後輩に古典を解釈できるようにすることの上手な人が、偉い先生だと思います。まあ私などは、「弟子は必ず古典を訳すこと」を課していますが、弟子の古典解釈能力が上がったかどうか疑問です。『難経』なども、解らなければ解説し、5冊ぐらいの各時代に書かれた解説書を使って比較検討させました。私のやっている古典翻訳方法ですが、そのまま弟子に伝授しました。私は未熟な鍼灸師ですが、偉い先生に着いた弟子ならば、『鍼灸大成』もスラスラ訳せることでしょう。私などは『資生経』を見ても判るとおり、判らないことだらけです。現代の鍼灸書でも、ときにはどう訳してよいか不明なときがあるのです。なまあ私の物などは、学生が勉強する初歩ですから、こんな物を勉強して、また次の段階にアップしてくれればいいなと思っています。ただ「偉い先生について勉強する」といっても、偉い先生を見分ける方法が難しいですよね。前者のように業績のある先生ならば簡単ですが、後者のように教育のうまい先生となると、弟子の一人に内経の一節を持ち出して、「これ、どういう意味だっけ?」とテストしてみるしかありません。で、自分が古文を読めるようになると、先生について勉強するよりは、解らない部分をホームページのメールで聞いた方が早い。

⑥ニフティでの質問は、忘れてしまったので「お叱り」はないのですが、先にも申しましたが中国語で医学書(古典も含めて)を読めるようにしておくと、良いと思います。これはアドバイスです。まず中国の医学書は、西洋医学を含めて安い。どうせ現代の西洋医学はアメリカが中心で、すべて英語ですが、同じ本でも日本語に翻訳された本と中国語に翻訳された本では十倍ぐらいの値段の開きがあります。内容が同じで、まったく同じ本なのに。次に鍼灸界では、すべての鍼灸情報は中国語がメインであると世界鍼灸学会で決められています。次が「その時代に世界語として通用している言語を副言語とする」と決められているので、一応は英語が指定されています。ですが実際には、中国語と英語での鍼灸に関する情報量は、十倍の差では利かないでしょう。ましてや日本語のようなマイナー言語では、鍼灸の情報量は東京と南極です。まあ私を含めて日本人がシコシコ翻訳していますので、実際には東京と島根ぐらいの差に埋まっているとは思いますが。それでも翻訳した本をすべて出版してくれるわけではなく、私だって持っている本の何十分の一しか翻訳していません。これが読めるのと読めない差は、文字を知っているのと知らないのとの差に等しいぐらいです。だから鍼灸師は是非とも大陸の中国語を勉強し、目を開いてほしいのです。ちなみに同じ中国語のように見えても、台湾やシンガポールの言葉を覚えてもダメです。島根から、どこか他の無名な国へ行くに等しい。そうして鍼灸関係の書物を500冊以上はそろえて片端から読んでいけば、王氷のように疑問が氷解し、うまい治療法が見つかると思います。それが私からのアドバイスです。実際、私の友人たちは中国語がメチャクチャうまい。「こいつ等なんなんかい。日本人かい。文章しか読めん自分に比べて」と思います。彼らほど、うまくなる必要はありませんが、辞書をひける程度になれば(つまり私程度)、医学書は文法的にも簡単なので読めるようになります。私が鍼灸師として良かったことは、中国に留学して学校で勉強できたことではなく、中国の鍼灸書(古典を含めて)を読めるようになったことだと思います。それによって文盲が識字できるようになったぐらいの差がありました。

質問の続き: 私が勉強してきた「旧マイオセラピー」では痛い筋肉があるとその筋肉をストレッチする姿勢をとる、と教えられてきました。つまり、例えば急性腰痛で腰部屈曲位(+左右どちらか側屈位)の姿勢で患者さんが現れた時は腰部最長筋、腸肋筋、多裂筋および大殿筋などの殿筋を疑います。寝違いのときもどちらかに首をかしげているような姿勢で患者さんは現れると思うので、そのストレッチしている筋肉のどこかが痙攣していると疑い、治療をしていきます。

質問の続き: 私が勉強してきた「旧マイオセラピー」では痛い筋肉があるとその筋肉をストレッチする姿勢をとる、と教えられてきました。つまり、例えば急性腰痛で腰部屈曲位(+左右どちらか側屈位)の姿勢で患者さんが現れた時は腰部最長筋、腸肋筋、多裂筋および大殿筋などの殿筋を疑います。寝違いのときもどちらかに首をかしげているような姿勢で患者さんは現れると思うので、そのストレッチしている筋肉のどこかが痙攣していると疑い、治療をしていきます。

ですので浅野先生がHPで上記のように説明していますが、最初の見方からして私の見方とは全く逆になっています。そこで根本的な質問になるのですが、筋肉は伸ばして痛む時と短縮させて痛むときの2つ(もちろんじっとしていても痛むこともありますが)があると思うんですが、その違いはなんでしょうか?筋肉は縮んだままだと痛むので、人間はそこを伸ばそうとするんだと今まで考えてきましたが、それは間違いでしょうか?また、先生は大腰筋痙攣=ぎっくり腰としてとらえているのでしょうか?それともぎっくり腰のほとんどは大腰筋痙攣だ、としてとらえているということでしょうか?それから足首捻挫の治療についてもメールのなかでふれていましたが、その治療について説明していただけるとありがたいです。

ちなみに私は足首捻挫についても筋肉の損傷に伴う靭帯の損傷として考えいますので、足の筋肉の治療と炎症をおこしているであろう靭帯を指でさするように浮腫をとるように治療しています。アイシングやテーピングは今まで使ったことがなく、ほとんどの患者さんが治療後歩けるようになります。

私は自分でメスをもってご献体の筋肉をいろいろと調べてきました。だから、もちろん大腰筋の位置も立体的に頭に入っているつもりです。ただ、私の治療方針は「同じ効果をだせるなら(同じように治るなら)自分が治療されて一番うれしい治療をしよう」です。私は鍼灸師ながら鍼を打たれるのが好きではありません。ボキットやられる整体のようなことも好きではありません。やっぱりマッサージみたいなことをされるのがいちばんうれしいです。だから治療は主に手だけでやります。(でも時々は鍼を使いますが。)

先生の治療を主に置鍼ということですが、それで初めて効果がでるということは、ぎっくり腰の患部筋に手で治療を行うときは、その筋肉を痛みで収縮させないようにやさしく20分以上マッサージをしなければ本当の効果がでないのかもしれません。

旧マイオセラピーの理論上では「急性疾患の筋治療は10分から15分で終了する。」とあり、それを本当に追試しないでそのまま鵜呑みにしてきた自分が恥ずかしくなりました。

話は前後しますが、私の治療方針「同じ効果を・・・」は言い換えると「他の治療法のほうが効果をだせるなら積極的に利用しよう」ですので、大腰筋刺鍼は今後、自分で追試してみて、徒手のみの治療と刺鍼との違いを考えていき、先生に報告させていただきます。

私が思うに、先生のようなベテランの先生以外の人達(私を含めて)凄く痛いと訴える筋肉に直接鍼を打つのは怖い、とかもっと悪くなるというふうに考えていると思います。だから、急性疾患の治療はテーピングやアイシングばかりする人が多いのだと思います。

また、痛いと訴える患部を治療するのはいわゆる標治法で、本治法ではない。患部から離れた場所を治療して治すのがいい治療(本当の治療)だ、という話をちらほら聞きます。

![]() 答: 一応、うちの質問は一回の質問は3度まで答えるというシステムになっております。というのは、一度回答すると何度も何度も同じような質問を際限なく繰り返す人がいるので、そういうことになりました。

答: 一応、うちの質問は一回の質問は3度まで答えるというシステムになっております。というのは、一度回答すると何度も何度も同じような質問を際限なく繰り返す人がいるので、そういうことになりました。

今回の質問は、前に私が教えてやった弟子と同じ質問です。なにか本に、そのように書いてあるようです。まあ、それはいいでしょう。

まず質問です。筋肉が収縮したままだと痛むので「人間はそこを伸ばそうとする」と書いてありますが、それは、どういう理由からですか?そのにメカニズムが理解できません。

私の理論が間違いかどうかは、実際に書かれている治療をし、現実がどうかを見てみなければ、どちらが間違っているのか判定できないでしょう。

私は昔、中国にいたとき、事前に中国人について書いてある本を読んで行ったのですが、その中国人は、本に書いてあることと全く別のことをしたのです。それで私は「私の読んだ本には、中国人はそんなことをしないと書いてあった」と言いました。すると、その中国人は(女性でしたが)「あんたは本の中の中国人を信じるのか?それとも目の前の中国人を信じるのか?」と質問しました。私は「目の前の中国人を信じる」と答えるしかありませんでした。その後、本に書いてある中国人像は、時代錯誤、あるいは偏見であり、自分の知っている中国人とは、まったく違うと判りました。たとえば、本には「中国人は絶対に自殺をしない」と書いてありましたが、実際には同級生の女の子で自殺した子がいて、「あの子はどうしてる」と聞いたら「自殺した」と答えられて、返答に困ったことがあります。

本に書いてあることが正しければ、正しいことだらけになります。また2冊の本に矛盾が起きたりします。

私は、自分の考え方の基本として、自分で考えてみて納得がいくならば、理論が理解できれば追試してみます。その結果が、本に書いてあるとおりならば、それが本当だとしています。

「筋肉を短縮させたときの痛み」は、負荷を掛けて収縮させたときの痛み以外では、拮抗筋が痛む場合のほかは、私はあまり経験がないのですが、朱漢章は「筋肉や軟部組織が癒着すると、その位置に神経が固定され、その位置が移動したときに神経が痛む」と書いております(要約ですが)。私は経験したことがないのですが、そうしたように固定されていた場合、伸ばしても縮んでも神経に張力や圧力がかかるので、痛む場合もあるかなと思います。

鍼灸の治療は思ったより単純なようで、「北斗の拳」のような奥義はなく、解剖で結構片づくようで、むしろ漢方薬の辨証のほうが補瀉を間違えると即死するようだから、完璧に辨証せねばならず大変なようです。

正直言って、私がホームページで書いている胃下垂の治療も「下垂した胃が、鍼で引っ張ったぐらいで治るのか?あまりにも安易ではないか?あまりにも単純ではないか?」と思いますが、実際に他に方法がなく、そうした治療をして、この前の広島の兄ちゃんも治っていました。

そりゃ中国の鍼灸でも、いろいろありますよ。ただ、私のやり方を追試してみもしないで、どうのこうの言われても返事に詰まります。やってみてうまくゆかないが、どこが悪かったのでしょうか?というような質問なら歓迎ですが。私は抽象的な議論は嫌いなのです。

私は、ぎっくり腰は、突然腰が痛むものの総称だと思っています。ただ鍼灸治療では、そのような曖昧なことでは治療できないので、筋肉ごとに分類します。それが私のホームページで紹介した弁別法です。大腰筋痙攣は、古典で言えば腰腿痛です。ただ腰背痛は一般的に理解しやすいのですが、腰腿痛というのは判りにくいです。その症状は腰を曲げたままセムシの様になって伸ばせないので、大腰筋が痙攣しているのと同じ状態です。

ぎっくり腰=大腰筋痙攣というのは、ぎっくり腰と言って来た人は、大腰筋が痙攣していることがほとんどなので、ぎっくり腰=大腰筋痙攣と解釈しています。似たような症状としては、尿管結石と腰椎骨折があります。

「縮んだままだと痛むので、人間はそこを伸ばす」と考えていると書いてあります。

ぎっくり腰で来る人は、前屈みになって体を起こせないばかりでなく、咳をすると腰が痛むのです。

なぜ咳をすると痛むのか?咳をすると、身体のどの部分がもっとも変動するのか?

それを考えると、咳をすると急激に動くのは横隔膜という結論になります。横隔膜は腹腔にあります。だから「横隔膜によって影響される筋肉は?」と考えた場合、それによって刺激される筋肉は「大腰筋と小腰筋しかない」という結論に達しました。

昔、大学で将棋部にいたため、そんな風に推理してゆきます。

私は、鍼灸とは、推理する学問と思っています。推理が当たれば問題が解決する。推理が外れれば、犯人は捕まらないのだから再び事件は起こる。だから情報を集めて、現実的な推理をし、原因を特定して取り除く。だから人の言うことは、居合わせた人を集めた現場検証です。書物も同じです。

私が何故「ぎっくり腰が大腰筋痙攣」だと思うのかについてですが、それは腰部に刺鍼していったとき、表層部の脊柱起立筋や多裂筋は柔らかくて得気せず、背骨を越えて大腰筋に達したときにゴムにぶつかったような手応えを感じると同時に得気するからです。そして得気したところで置鍼すると、治るからです。

私の弟子は行岡出身なので、マッサージかうまいらしく、私は散髪屋で按摩されるのが好きではありませんが、評判がよかったので、マッサージされることがうれしいということは判ります。

捻挫に関しては、うちはバレーボールの監督さんが、主に小学生を「明日試合に出したいので」といって連れてくるので、鍼を抜いた状態では、思いっきりジャンプしても何ともない状態にしておかねばなりません。ですから私は、島根県東部のバレーボール界では顔だと思っています。ですから島根を去って大阪へ行くということが、なかなか言い出せません。ここの小学校は、私が治療していることもありますが、なかなか強いです。だから、あなたと勝負してみるとおもしろいかも。私は、引き分けることはあっても負けることはないと思います。なにしろまったく痛みがなくなっちゃうんだから。あなたの治療が、飛び跳ねたときに、ちょっとでも痛みがあったり、違和感があれば、即負けですよ。ぎっくり腰の治療と違って、捻挫は重怠さも残りません。でも、私のぎっくり腰治療法を追試してもいない人に、捻挫の治療法まで教えるわけには行きません。簡単すぎるので、馬鹿にされると困るから。こうした方法は、弟子でも「何かと思いました」と笑っていたので。おそらく弟子は、私の倍ぐらいの値段で捻挫を治療してると思いますが……。どうやら田舎の私より、都会の弟子のほうが稼ぎはいいようです。ときどき治療法の相談で電話がかかってきますが。まあ捻挫勝負は、どうせ実現しないし、お互い自分で痛みを取れると思っていて、患者も頼りにして来るのだからいいじゃあないですか。

このホームページにある大腰筋の直接刺入では、人によっては非常に痛みが出て、20分経過するまで、定期的に波状攻撃にも似た締め付け感が襲い、「もう抜いてくれ」という人もあります。しかし、ここで仏心を出してはダメ。「あんたは、もう死んでいる」と、なにを言われても40分過ぎるまで抜かない。これがコツですな。

それから「縮んだままだと痛むので、人間はそこを伸ばす」という意見に、私は否定的です。というのは理論を知らないから。その理由を説明されて、自分で納得がゆけば、なるほどと思います。朱漢章が『小針刀療法』のなかで、なぜ骨棘ができるのか、なぜ筋肉が癒着するのか、なぜ筋肉が癒着すると痛みが出るのかを明快に説明しているように、「縮んだままだと痛むので、人間はそこを伸ばす」という理論をアホな私が納得するように説明してもらえるとありがたいです。

一応、痙攣した筋肉を伸ばすと痛む理由を、私なりに説明してみますと、たとえば大腰筋には腰の神経だけでなく足へ行く神経も通っています。そこで筋肉線維が痙攣して収縮しているとします。収縮すると硬くなります。筋肉というのは、筋線維の集まりですね。筋線維というのは紐や糸のようなものです。そのなかをゴムチューブのような血管が通っているとします。

糸を束ねて両端を掴みます。その間にゴムチューブを差し込みます。両手の力を抜きます。ゴムチューブはスカスカ動きます。今度は両端を持って、思い切り引っ張ってください。ゴムは糸で圧迫されて動きにくくなっていますね。このゴムが血管であり、神経であって、糸が痙攣した筋肉線維なのです。これが実験モデルです。まあ糸というのは伸び縮みしないので、ゴムを使って実験するというのが妥当でしょう。それでも同じです。ですが、収縮しきった筋肉というのは、それ以上収縮できないわけですから、ゴムよりも糸や紐を使った方が、実験モデルとしてふさわしいと思います。

これは簡単な実験ですから、そんなに何万とか何百万とかかけなくても、できる実験ですから試してみてください。朱漢章が『小針刀療法』も、ちょっとは違いますが似たようなものです。

文面を見ますと、首を右に傾げていた場合、私は右首の筋肉が痙攣していると考えて、縮んでいる右側を上にしてもらって刺鍼しますが、あなたは逆に、伸びている方の左側を上にして、左側をマッサージするということですね。

中国の脳卒中に対する刺鍼治療では「患部へ刺鍼するより、それの対側へ刺鍼したほうが患部の血流は早く改善する」との報告があります。そうした事実に照らしても、反対側への治療は効果があるかも知れませんし、また顔面神経麻痺の急性期では、患側でなしに健側へ刺鍼します。そして慢性期になってから患側へ刺鍼します。また頭針でも、最初は身体の麻痺部と反対側の頭皮を取って刺鍼していましたが、現在では割合にフランクに、左右どちらでもよいと変わってきました。私も赤羽先生の弟子(神戸大震災で死去)に習ったことがありますし、「痙攣している筋肉へ直接刺鍼する」という島根方式(どうやら私以外にも松江では結構いたらしい)を捨てるわけには行きません。そりゃ、ヨーイドンで、どちらが早く患者を治せるかという競争に負ければ、私も今の方法を捨てるかも知れませんが。そんな「料理の哲人」みたいな番組もないので、夢のまた夢です。

だからテレビ局でも何でも第三者的機関が検証してくれればよいと思います。それから標治法とか本治法とか言いますけど、ほとんどの治療は標本兼治で、標とか本のみを治療するのは、むしろ特殊な場合だと思います。そして離れた場所と局所治療ですが、私は局所だけを治療しているのではなく、よく読んでもらえば判りますが、疼痛点や圧痛点が治療ポイントでなく、痛みの感じない筋肉が重要な治療ポイントになるのではないかと主張しています。針灸の治療は、天地人取穴がメインであり、「疼痛点を治療ポイントとする肩三針などには治療効果に疑問がある」と主張しています。

それから「TAO鍼灸療法」に連載していたのは、あれは「このような本があるので出してみない」と打診したところ載せちゃったというもので、最初の訳がスピード重視の辞書も引かないええ加減訳で、校正が一回でしたが、直したものの雑誌では時間不足のせいか全く直っておらず、まったく恥ずかしいものでした。だからニフティの記事の批判にも、「自分は直したのに」とは思っていましたが、担当者の時間不足を考えれば責めるわけにもゆかず、最初に「こんなものありまっせ」と、いい加減に訳したものを渡した私にも責任があり、まぁ私の不徳の致すところであります。

ただ、あれをHPにアップすることはできません。それは著作権問題があるからです。私は訳しただけで作者ではありません。アップするには原作者の了解が必要です。

それとアップできないもう一つの理由は、もっと良い本を見つけて、それを翻訳してしまったからです。ですが不特定多数に、自分の翻訳した文を公開する事は、やはり著作権違反になります。詳しくは私のホームページ、著作権の項を参照してください。

著作権を免れようと思ったら、不特定多数にならないこと。つまり私と特別な関係(たとえば友人とか)にならないと難しいのです。それならは不特定多数ではないので、著作権違反にはなりません。

そこで私は、弟子を募集することにしました。そして弟子で、これは免許皆伝だと思えたら、北京堂と名乗ってもらい、そこへ自信を持って患者さんを紹介できる。あくどいことをする人は、そく破門となるので北京堂ではない。こうしたマグドナルドのようなチェーン店を目指しています。現在の弟子は2人ですが。そして弟子は、私が訳した文献を請求する権利があり、弟子は私が訳して送った文献を校正する義務があるというものです。学生は、文献を校正する義務はありませんが、卒業して開業すると、私の文の誤りを直さねばならないという義務が発生します。

ですが、あなたの場合は、開業鍼灸師にも関わらず、私の治療法を検証してもいません。ですから弟子ではないので、私は連載していたような文献を送るわけには参りません。本当は公開したいのですが、原作者から文句を言われたら賠償問題になります。

私個人としては、人々が助かることだから、小説や音楽などと違い、そうしたことには著作権を主張しない方が良いと思うので反対なのですが、ベルヌ条約がある以上は、どうしようもありません。でも、弟子は古典を一冊は翻訳しないといけないとか、義務も課しているので大変です。だからノーです。

最後のメールは、大腰筋への直接刺入の結果はどうだったか、そして「縮んだままだと痛むので、人間はそこを伸ばす」の理論的根拠と実験モデルを紹介していただくとありがたいな。鍼灸は漢方薬と違い、単純なので科学に引っかかると思うので、こうした説明がしやすいと思います。

まあ、治療は、理屈はともかく治ればよいのですが、治った後は、なぜ治ったかの分析が必要と思います。

一応、この次が、これについての最後の質問ということで了承してください。

この質問者は、治療所に2寸までしか鍼がないということで、三年経過しましたが、追試が出来ず、やはり急性の腰痛は脊柱起立筋と腰方形筋だと思われているようです。

![]() 質問:五十肩らしき苦痛の最中です、2ヶ月ほど前から、夜も痛みで、飛び起きるようになったので、4月のはじめから、週2回の鍼灸の治療を受けています。すでに先週で6回受けました。治療直後には、肩、腕が軽いのですが、それ以外は、やはり重く、痛く、特に利き腕(右)なので、日常生活程度でもすぐ、きつくなり腕がねじれるようで、受診前とあまり変化は、ないように感じます。

質問:五十肩らしき苦痛の最中です、2ヶ月ほど前から、夜も痛みで、飛び起きるようになったので、4月のはじめから、週2回の鍼灸の治療を受けています。すでに先週で6回受けました。治療直後には、肩、腕が軽いのですが、それ以外は、やはり重く、痛く、特に利き腕(右)なので、日常生活程度でもすぐ、きつくなり腕がねじれるようで、受診前とあまり変化は、ないように感じます。

私は、昨年の夏くらいから右肩、腕の苦痛が気にかかり始めましたが、(ひどくなってきたのは、今年の2月くらいから) それ以前2年くらい前から左側の五十肩、ぎっくり腰3回、首の方も2回ほど痛めています。首は、寝返りをうつときや起き上がるときに痛いので、手で支えないと動けない状態でした。起きている時も、簡易ギブスを着けていないと、痛くなってしまいます。首の後ろと皮膚の間に少しふくらみがあったので、レントゲンで見ると薄い白い影があり、MRI検査もしましたが、「飛び出た靱帯が軟骨になったもので、べつだん問題は、無いでしょう」との診断で、病名を付ければ、『頚骨靱帯骨化症』 と言われました。ぎっくり腰も1週間から10日ほど寝ている生活で元に戻ったのですが、日常的に多い動作として、木彫刻や読書などで頭をたれて、かがむ姿勢が多く、注意していても、集中してしまい、気付くと肩や首、腕は、かなりカチンカチンに緊張していました。

昨日から、肩に加えて、首がまた痛くなり、唾を飲み込むと、首の付け根から右肩に痛みが、ひびきますので、首の簡易ギブスを着けて、メールを書いています。夜、寝ている時の楽な姿勢が、ますます無くなりました。さらに、8年ほど前から、右側の坐骨神経痛も時折出ます。何か朗報が、ございましたら、お聞かせ下さいませ。(H.Yさん)

![]() 答え:靱帯の石灰化は、別段問題はないとのことですが、小刀針の本をみると、靱帯に異常な力が掛かっているから、石灰化すると書いてあります。

答え:靱帯の石灰化は、別段問題はないとのことですが、小刀針の本をみると、靱帯に異常な力が掛かっているから、石灰化すると書いてあります。

つまり水晶に力を加えて結晶が歪むと電気が起きるように、骨にストレッチがかかると電気が起き、そこにカルシウムイオンが集まってきて不要な骨が形成されると書かれているのです。なるほどと納得させる文です。頭を垂れてかがむ姿勢が、頚に過大な負担をかけることは、私のホームページを読まれたならご存じでしょう。唾を飲み込むと痛むのでは、かなり重症です。

首の簡易ギプスとは、むち打ち症の人が使うポリネックのことでしょうか? こうした病気は、鍼と牽引を併用すると良いと思います。

はっきり言って、五十肩の鍼治療というのは、3~6回も治療すると完治したようになります。五十肩になって間がない人は、1回でも完治するようです。それを6回も治療を受けて、あまり変化がないのは、治療法が間違っているのか、鍼灸の適応症でないかのいずれかと思います。

鍼灸というのは、人によってかなり治療法が違います。また治療者の思いこみというのもあります。私の例ですが、今日、Sさんという患者さんがきたのです。首を後ろに曲げると、痛みが走るといわれ、後頚部に刺鍼していましたが、3回ぐらい刺鍼して、左側はよくなったが、右はあまり変化がないと言われます。そして今日は、「足首が痛かったが、あんたがフクラハギにシコリがあるといって、それを退治してくれたら痛みが半減した。だから痛みの走る腕を触ってみたら、腕にシコリがあるのを発見した。だから今日は、そのシコリを除いて欲しい」と言われる。そこで、腕のシコリを太めの鍼で

囲刺し、シコリを取り除いたところ、「頚を後ろに曲げても痛みが出なくなった。これが原因だったのだ。それにしても鍼をすると、なぜシコリが消えるのだろう」と、来て良かったと帰って行きました。上海で買ったというパンダのチョコレートを置いて。中国製のチョコレートはまずいのです。日本のチョコレートはすばらしいので、中国へのおみやげに是非持って行くとよいでしょう。みんなが「ギブミーチョコレート」と叫んで駆け寄って来ます。

つまり患者さんと鍼灸師は、先生と生徒なのです。患者さんに教えられることは、多いのです。そしてプロの鍼師とは、鍼をきちんと消毒していることや手を洗うことは当然ですが、患者さんが要求したところへ刺鍼できることだと思います。まず鍼を使うときに水道で手を洗わなかったり、鍼が消毒してなければプロではありません。もっとも、この患者さんの場合は、そのときはよくなったような気がしたのですが、帰ってみると変化がなかったようでした。結局、頚の横や後ろに、骨へ当たるまで縦4本を4列打ちました。そうすると格段に効果があったようです。その3日後に、アレは効果があったと報告して来ました。それから3回ぐらいで完治したそうです。結局、この患者さんは歩行中に倒れたこともあり、長年の頚凝りが溜まっていて、左側は同じ治療ですぐに治ったのですが、右側は凝り固まっていたので時間がかかり、ほぐれるのに時間がかかっただけでした。そのときには頚にひどい痛みを感じ、その痛みが腕まで伝わって、明くる日からドーンとよくなったそうです。それまでは右頚に刺鍼しても感覚がなく、痛みも何も感じなかったようです。でも頚ですから太い中国鍼を打つのが憚られ、細くて鏡面仕上げの日本鍼を使ったので、効果が現れにくかっただけでした。

H.Yさんの場合は、腕を挙げたときに痛いのか、後ろに回すときに痛むのか、頚を動かしたときに痛むのか、少しその辺りが判りませんので、占い師のような想像で話を進めますが、唾を飲み込むと痛むことから考えて、頚の後ろがやられていると思います。

治療は誰がやっても同じです。まずポイントは、ケイツイの3番からキョウツイの2番ぐらいまでのキョウセキケツに、2寸鍼を背骨に当たるまで刺入してもらってください。私の予想が正しければ、夜中に起きる感じるのと同じような痛みが発生するはずです。

頚が原因で腕が痛むので、頚に刺鍼したときに夜中と同じ痛みが発生しなければ、その部分は違っているということです。我々鍼灸師は、そうやって目標に当たっているかどうか見分けるのです。このように痛むときと同じ場所が、同じように(あるいはそれ以上)痛むことで、効果があるかどうか判るのです。そして原因は頚だから、頚に刺鍼したときに、夜中や明け方に痛むところと同じようなところが痛くなれば、それが「気至病所」になるので効果があります。言い換えれば、それがなければ効果がありません。

また鍼灸師も手応えで、正しいところに当たっているかどうかが判断できます。それは筋肉へ刺入したときの固さです。

今回のSさんのケースでは、あまり凝りすぎていたことが原因でした。そのため患者さん本人が原因を探し出してくれましたが、やはり痛みのある局部だけに刺鍼しても結果としてだめでした。ホームページに書いているとおり、五十肩の原因は頚椎や胸椎だったので、右側を上にした横向けになって、頚に多めに刺鍼して反応点を探すことで解決しました。やはり自分の治療法を信じなければなりませんでした。

東京なので、島根県まで治療に来られないとのことなので、とりあえず私のホームページに記載している頚の牽引器で3週間ほど、毎日30分ずつ引っ張ってみてください。

ちなみに私も今日、五十肩らしきものになりました。前には右をやっていますが、運動不足のためか、辞書引いたり、ワープロ打ったりばかりしているせいなのか、今度は左が来そうになりました。最初は胸椎の2、3番が痛み出し、嫁さんに揉んでもらったりしていたのですが、3日ぐらいしたら腕が痺れだし、そのうち右腕まで痺れるような感じがしてきました。そこで嫁さんに内緒で、自分で日本鍼の2寸3番を、第2か第3胸椎へ刺入しました。自分で背中や後頚部へ刺鍼するのは角度がつかみにくいため危険を伴い、嫁さんに禁止されているのです。できることなら、危険性を伴うためやりたくないのですが、背に腹は代えられません。2寸が根本まで入るのは、私の肉付きでは危険なので、先が背骨に当たるまで呼吸を止めて操作します。呼吸を止めれば肺が静止しているので、仮に肺へ刺さったとしても、肺に小さな穴があくだけですから、どうということはありません。これを肺に刺さったまま呼吸をしますと、鍼は胸壁で固定されているため、柔らかい肺は鍼体で切れ、大きな穴が開いて気胸や血胸が起きかねません。人に刺すときは角度を把握しているし、仮に肺へ刺さってスコッと入ったとしても、「ヤバッ」と思った瞬間には抜いてしまっているので、どうということはありません。ですが自分の背中に刺すときは、手がすばやく反応してくれませんので、呼吸を止めて肺を静止させるしかないのです。そうして、ほとんど2寸をわずかに残して刺入すると、ズキーンと痛むところに当たり、腫れぼったさが肩甲骨全体へ広がって、めでたく手の痺れは消え、反対側の痺れも治ったようです。でも何となく肺に刺さったようで、肋骨が痛くなったようで、気胸を起こしているのではないかと聴診器を胸に当てたり、左右の胸を比べても差がないので、左に刺したつもりが背骨を飛び越えて右肺に刺さっているのではないかと心配しました。よく考えてみれば、こうしてなれないパソコンを打って、キーボードを見つめている姿勢も、五十肩を再発させる原因なのですよね。ではやめます。はい。

![]() 質問:左足でふんばった時に、左かかとに痛みを感じたのが始まりで、それからふくらはぎ、臀部、太ももにも鈍痛を感じて、もう2年半になります。症状は一定しないのですが、足を動かせば動かすほど、臀部の圧迫状態が長いほど、悪化するようです。右足、臀部に軽いしびれを感じる事もあります。整形外科では坐骨神経痛と診断されました。いろいろと治療を試みましたが、ぱっとせず、最終的に鍼で治るのではと思い、1年以上通院しています。私の場合、腰・臀部に鍼を打ってもらうと痛みが増し、かえってひどくなります。先生のおっしゃる気至病所のように、置鍼してしばらくは、ましになるのですが、6~7時間すると今まで以上に痛んでくるのです。そしてそのまま一週間後ぐらいに、鍼をしてもらうと、またひどくなります。なので、今は患部に鍼はしていません。主治医にもこんなケースは珍しいと言われています。

質問:左足でふんばった時に、左かかとに痛みを感じたのが始まりで、それからふくらはぎ、臀部、太ももにも鈍痛を感じて、もう2年半になります。症状は一定しないのですが、足を動かせば動かすほど、臀部の圧迫状態が長いほど、悪化するようです。右足、臀部に軽いしびれを感じる事もあります。整形外科では坐骨神経痛と診断されました。いろいろと治療を試みましたが、ぱっとせず、最終的に鍼で治るのではと思い、1年以上通院しています。私の場合、腰・臀部に鍼を打ってもらうと痛みが増し、かえってひどくなります。先生のおっしゃる気至病所のように、置鍼してしばらくは、ましになるのですが、6~7時間すると今まで以上に痛んでくるのです。そしてそのまま一週間後ぐらいに、鍼をしてもらうと、またひどくなります。なので、今は患部に鍼はしていません。主治医にもこんなケースは珍しいと言われています。

こういう例もあるのでしょうか?もう、治らないのではないかと痛みがひどくなるたび、落ちこんでしまいます。何か、よいアドバイスがあれば、よろしくお願いします。ちなみに、10年前臀部を強打し、それ以来冷えがきつくなりました。(Y.Hさん)

![]() 答え:質問の件ですが、実際に診たわけではないので推測します。

答え:質問の件ですが、実際に診たわけではないので推測します。

この場合では、夜間の痛みは無いのではないのですか? この場合、坐骨神経痛というのは如何なものかと思います。

まず、坐骨には痛みがないのではないかと思います。それにフクラハギが痛むと書いてあるのですが、どちらかというと外側、足全体の外側が痛むのではないかと想像します。それから前屈みになると痛みが楽になるとか、腰を伸ばすときつくなるとかの症状は無く、腰骨の間隔も正常ではないかと想像します。

そして鍼の方法ですが、4cmぐらいの短い鍼を刺して、通電する方法ではないかと想像します。

10年前に臀部を強打して、冷えがきつくなったというのも当然です。それは筋肉を強打すると、筋肉が硬直して血管を圧迫し、どうしても血の流れが悪いため体温が足に伝わらなくなるからです。フクラハギを石のような物で強打し、そこが鍼も通らないほど硬くなっていた人を見たことがあります。

以上のことを踏まえてみると、それは腰が悪いのではなく、中臀筋や小臀筋などの大腿関節周りの筋肉が引きつけているのではないかと思います。 そして鍼は、病状の程度と鍼の太さ、刺激量が重要で、うまく患部に当たっていても、刺激量が多すぎると悪化します。

例えばコムラガエリなども腓腹筋の痙攣ですよね。痙攣した筋肉を無理に動かして運動させようとすれば、その筋肉は血液が流れてこない状態で無酸素運動をしなければなりませんから、運動すればするほど悪化しますよね。鍼を刺して通電する場合も、筋肉が運動してしまうので同じ事が言えるのです。また鍼を刺して、グリグリ回したり、上下につついたりしても、痙攣した筋肉には悪いのです。

文面からすると、それほどひどいようには感じられません。ひどい場合は椅子に腰掛けることすらできなくなります。こうした場合の治療は、その緊張している筋肉へ静かに刺鍼して、あまり刺激をしないようにして40分~1時間ぐらい置鍼しておくのが一番です。だから刺激しないように、そっと入れて、そっと抜くのです。

もう一つは、フクラハギまで鈍痛があるというのは、ある程度の重症さがあるので、鍼の太さが足りているかどうかということ。昔の本には「病がひどいのに鍼が細ければ効果がない。病が軽いのに太い鍼をする必要はない」という意味のことが書かれています。

患部以外にも鈍痛を及ぼしていることから考えて、10番ぐらいの鍼が適当かと思います。それから鍼の長さも、小臀筋へ達するためには、一般の人で3寸鍼、特に太っている人ならば4鍼でないと達しません。

つまり臀部への刺入は、太くて長い鍼が必要なのです。4寸鍼は14cmぐらいはあるでしょう。

だから私が治療するとしたら、3ないし4寸の10番鍼を大転子周りの中臀筋や小臀筋へそっと刺入し、重くて鈍いズキーンとするような痛みがあり、粘っこくて弾力の強い筋肉に当たったら、そのまま40分から1時間ぐらい、痛みがなくなるまで放置するというような治療法を取ります。そして1週間では痛みが元のように戻るということでしたら、3日に1度とか2日に1度の治療に改めます。そして良くなったら1週間に1度の治療に戻します。

気至病所とは、病巣部から離れた場所に刺鍼して、その感覚が病巣部に伝わるという意味です。これは通電して起きる神経の感覚とは違います。例えばフクラハギに鍼して腰へ感覚を伝わらせるとか、尻に刺鍼して感覚を足先に伝わらせるなどのようなことです。

「鍼治療して6~7時間後に、今まで以上に痛んでくる」とのことですから、恐らく電気鍼ではありませんか?電気鍼なら鍼麻酔と同じなので、麻酔が切れたら痛みがぶり返すうえ、こうした痙攣のケースだと痙攣した筋肉に運動させるので、却って痛みがひどくなります。ただ静かに刺入し、静かに抜鍼する方法であれば、好転する前に、一時的に痛みがひどくなることがあっても、それは1~2回の治療だけの話なので、毎回毎回痛みがぶり返すというのは考えられません。

以上の理由で、電気をかけているか、鍼をギリギリ回したり上下させたりして過剰な刺激を与えているかのどちらかだと思います。鍼を動かしているだけの治療なら良いのですが、この場合なら通電すると逆に悪化することが予想されますので、もしそうならば止めて、ストレッチでもしたほうが良いと思います。そもそも同じ疾患で、しかもその程度の足の痛みで、1年以上通院しているのは、少しおかしいのではと思います。

この小臀筋や中臀筋を揉むには、鍼も長鍼でないと達しないように、肘とかでグリグリやらないと力が届かないようです。

小臀筋は腰椎の3~4から出ている大腿外側皮神経が通過する部位です。この神経は、一般に大腿の外側を通っていますので、大腿外側から膝外側上までに痛みが走ります。中国では、大腿外側皮神経痛と呼んでいたように思います。皮神経炎だったかな?ただ神経の走行は、人によって非常に個人差が大きく、人によっては膝下で外踝の上まで痛むとか、フクラハギまで痛むという人があります。こうした人に私がやっている治療法は、痛む側を上に向けて横に寝てもらいます。そして女性なら、まず2.5寸4番の鍼を使って、腰椎の肋骨突起間へ刺入し、どこに横突起間があるのか確定します。そして第12肋骨先端後方ぐらいから腰骨までに、3寸5番の鍼を、さきほど打ち込んだ鍼を目標にして背骨に向けて垂直に刺入します。すると小臀筋辺りに響きます。これが腰の腰方形筋に対する刺鍼です。当然、上に行くほど背骨との間隔を狭め、下は腰骨の出っ張りぐらいまで広くします。まあ、人によって、デブ具合によって、少し調整しますけど、だいたいこんなものです。腰方形筋は、横から手で触知できますから、そこに背骨へ向けて刺入します。そして小臀筋と中臀筋は、大転子を中心に扇形を描いていますので、そこを中心にして扇形に3点刺鍼します。そうして骨盤に鍼尖が当たれば、小臀筋に当たっています。大神経は深部を通っているので、小臀筋まで刺入しなければ大腿の痺れは消えないと思います。

今回は、どうしたときに痛むのか?夜間痛があるのか?どのような治療を受けているのか?について、具体的に触れられていなかったので、おそらくこうしたケースだろうなと、想像して返答させていただきました。

![]()

質問:『鍼灸大成』の日本語訳は出版されているんでしょうか?(鍼灸専門学校の学生・美和子さん)

![]() 答え:鍼灸大成の日本語訳は出版されてないと思います。中国には解説書が何冊かあるのですが。ただ私は日本語で書かれた本は、もらった本以外は、ほとんど読まないため、詳しいことは判りません。原書はオリエント出版から出ているのではないかと思います。だいたい針灸書は、霊枢を除いて現代語訳がほとんど出ていないのが現状ではないでしょうか?素問や難経は医学書とは言えますが、針灸書とは言えないでしょう。漢方薬の内容が混じってますから。鍼灸の専門書は、(黄帝)鍼灸××とか××灸経などと書かれています。 日本では難経を重視しているようで、それも難経の全文ではなく母子補寫が書かれた短文だけを重視しているため、それ以外の本は知るものがおらず、採算が合わないため出版しないのではないでしょうか?オリエント出版の古典集なども、かなり高いようです。

答え:鍼灸大成の日本語訳は出版されてないと思います。中国には解説書が何冊かあるのですが。ただ私は日本語で書かれた本は、もらった本以外は、ほとんど読まないため、詳しいことは判りません。原書はオリエント出版から出ているのではないかと思います。だいたい針灸書は、霊枢を除いて現代語訳がほとんど出ていないのが現状ではないでしょうか?素問や難経は医学書とは言えますが、針灸書とは言えないでしょう。漢方薬の内容が混じってますから。鍼灸の専門書は、(黄帝)鍼灸××とか××灸経などと書かれています。 日本では難経を重視しているようで、それも難経の全文ではなく母子補寫が書かれた短文だけを重視しているため、それ以外の本は知るものがおらず、採算が合わないため出版しないのではないでしょうか?オリエント出版の古典集なども、かなり高いようです。

鍼灸大成は、明の末期、清の初期ぐらいに書かれた本ですが、そのころは秀吉が朝鮮出兵をしている時代と思います。それ以降は鍼灸が凋落し、清の政府にも鍼灸科を廃止する皇帝令が出て、日本には伝わらなかったのではと思います。

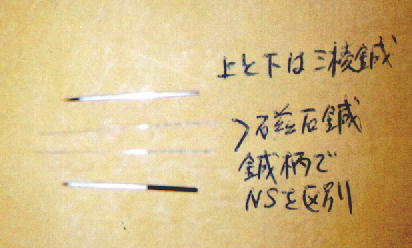

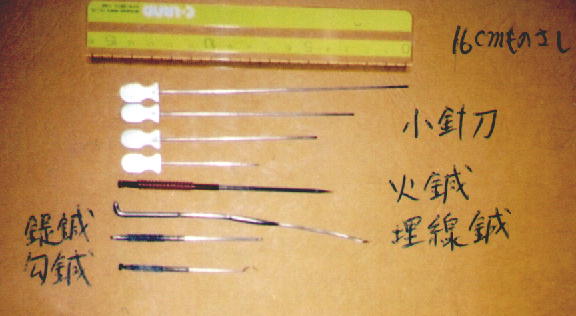

にエナメルを塗って絶縁した鍼、ファイバーグラスを注射針へ差し込んだ鍼、埋線鍼などもあるのですが、そうした毫鍼の変型や特殊用途を除いた鍼です。

にエナメルを塗って絶縁した鍼、ファイバーグラスを注射針へ差し込んだ鍼、埋線鍼などもあるのですが、そうした毫鍼の変型や特殊用途を除いた鍼です。 山西省で焦順発が開発した脳卒中のための鍼です。それは脳の解剖に基づいて取穴する方法です。その後に開発された頭部刺鍼は、焦氏の頭鍼と区別して、一括して頭皮鍼療法と呼んでいます。それに陜西省西安市の方雲鵬が、頭皮には人体が投影されていると主張し、伏象、伏臓、倒象、倒臓を描いた方氏頭鍼、北京鍼灸骨傷学院の朱明清が臓象経絡理論から開発したと言われる朱氏頭鍼治療帯、上海の湯頌延が開発した湯氏頭鍼、上海第二医科大学付属新華病院の林学倹が開発した林氏頭鍼などがあります。

山西省で焦順発が開発した脳卒中のための鍼です。それは脳の解剖に基づいて取穴する方法です。その後に開発された頭部刺鍼は、焦氏の頭鍼と区別して、一括して頭皮鍼療法と呼んでいます。それに陜西省西安市の方雲鵬が、頭皮には人体が投影されていると主張し、伏象、伏臓、倒象、倒臓を描いた方氏頭鍼、北京鍼灸骨傷学院の朱明清が臓象経絡理論から開発したと言われる朱氏頭鍼治療帯、上海の湯頌延が開発した湯氏頭鍼、上海第二医科大学付属新華病院の林学倹が開発した林氏頭鍼などがあります。 の鍼です。これは頭鍼、項鍼、夾脊鍼、芒鍼か蟒鍼を併用した総合治療ですが、バラバラに使っても効果は今一つのようです。

の鍼です。これは頭鍼、項鍼、夾脊鍼、芒鍼か蟒鍼を併用した総合治療ですが、バラバラに使っても効果は今一つのようです。![]() 答え:アンニョンハセヨ。

答え:アンニョンハセヨ。

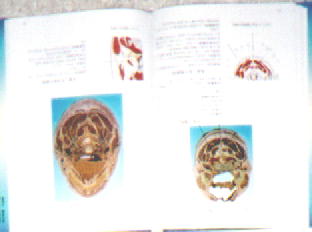

書籍についての質問のようですが、文字化けしていて書名が読み取れませんでした。書名の長さからして『全身経穴応用解剖図譜』のことを、お尋ねになっているのではないかと想像します。表題は国家“九五”重点図書『全身経穴応用解剖図譜』厳振国主編、上海中医葯大学出版社とあります。1997年6月に第1版が出版され、2000年4月に第3次印刷されていて定価120元です。中国では十年ぐらい経ないと再版されませんので、3年で3

回も印刷されるのは異例です。助平な人が、それだけ多かったということなのでしょう。7頁の手太陰肺経から始まり、60頁から図のような人体断面図になります。そして任脈、腎経、胃経、脾経、膀胱経の断面図と続き、78頁からは84頁のような水平断面図となり、172頁からはCT写真になって183頁で終わります。あとの本は鍼灸用ではなく、『影像断層解剖学』は人民衛生出版社、張雪林主編で100元。断面写真は白黒ですが、手足の断面写真はカラーです。590頁、2000年8月に出版された

前にも述べましたが、私が『全身経穴応用解剖図譜』を翻訳したのは、断面図だけでなくヌードの姐ちゃんがついているから売れるのではないかと思ったからです。断面写真だけでは、私のようなマニアでないと買わないでしょうけど、これなら一般の人も買うのではないかと。売れない本では出版した会社がかわいそうですから。『影像断層解剖学』を1冊しか持っていないのは、白黒写真なので見にくく、厚いので持ち帰りに荷物になるという理由です。あとのは鍼灸の同級生が欲しがるので、また同窓会でもあれば売りさばこうと思っているからです。薄い本だから荷物にならないことも大きな理由です。写真や絵は、あまり引用したくないのですが、引用しないと現物のイメージが湧きませんので、仕方なく引用しました。『全身経穴応用解剖図譜』は、上海中医葯大学にある人体断面アクリル樹脂封入モデルだと思います。よく土産物売り場にカエルや亀、蝶や黄金虫を封入してある透明なアクリル文鎮がありますが、あれの大きなものでしょう。私は北京でしたので、瓶入り標本しかありませんでした。それとも時代のせいかな?

具体的に本を買うには、北京なら西単の図書城、東四の人民衛生社と旅行書店の合体、協和大学前の書店、地下鉄公主墳の中国医葯科技出版社、鼓楼の新華書店で入手できると思います。上海市では、南京路をもう一つ豫園寄りに行った福州路ですか?よく覚えてませんが。新華書店がある歩行者天国を豫園寄りに行くと、河から順に医療器具卸店、上海科技出版社、上海図書城(だったかな?とにかく、そんな名前の7階ぐらいの上海最大の書店。その奥

上海に泊まるときは、遠東飯店がよろしいと思います。浦江飯店と同じ300元ぐらいの宿泊料金なのですが、河向きの部屋で明珠塔を眺めたときの眺望は、言葉にならないほどすばらしく、スーパーマンの氷世界といった感じです。そこは37路のバスが通っていて、浦江飯店の交通不便さを比較すると、こんな穴場があったのかと思いますよ。バスは1元、冷房付きで2元です。言葉が不自由という人は、昔の人民公園前にある美食城へ行くと、中国全土の食事が低価格で食べられます。日本人と判るとサービスしてくれまっせ。

少し文字化けして意味が判りにくかったので、本の買い方から泊まるところまで指南してしまいました。えっ!韓国からは船が出ているので天津が近いのですか……。天津は詳しくないのですが、北三角に新華書店がありました。そこが建て変わってると思います。また天津科技出版社でも買えるでしょう。天津へ行ったら、狗不理の小龍包を是非ご賞味ください。本店狗不理の小龍包を食べたら、もう鼓楼の狗不理など食べられません。他のは冷凍食品でしょう。ほんとうに「犬またぎ」です。

![]()

質問:小林ともうします。 オーストラリアで自然療法を勉強しています。

40の手習いですが、ちょうど先週頭部の刺鍼を習ったところで、先生のサイトで何故効くのか想像ができました。

こちらのクリニックでもパーキンソンの患者さんを治療しているのですが、頭鍼では病状に変化なしといったところです。進行しないからいいのでしょうけれど。

レベルは低いと思いますが、鍼の勉強をしています。

白人のやることですので非常に論理的なのですが どうも参考になる文献があまりに少ないのと、もう一つ歴史がないことが怪しさを感じさせるのです。もし初心者の勉強になるような書籍があれば教えていただければと思います。先生の理論は 実践的でもう数年もマッサージ師をしている自分はとても共感いたします。もしお時間がありましたら、お教えいただければ幸いです。

では先生のご活躍をお祈りしております。

(オーストラリアの小林さん)

![]() 回答:これは質問と受け取りかねますが、意味がとれる質問なので回答します。

回答:これは質問と受け取りかねますが、意味がとれる質問なので回答します。

私もアメリカの鍼灸書を中国語で読みましたが、正直言って局所治療だけで、満遍なく刺鍼する神経ブロックのようでした。痛みの治療に使われていたようです。

パーキンソンに対する頭鍼ですが、中国の焦氏は著書のなかで「パーキンソンに対して頭鍼は効果がないが、類パーキンソンに対しては効果がある」と述べていたと思います。辨証治療ではパーキンソンも類パーキンソンも同じなのですが……。このような区別は、恐らく中国のみのものでしょう。

パーキンソンは周知のとおりドパーミンの不足で起こりますよね。ですが類パーキンソンというのはドパーミンの不足ではなく、脳血管障害などで脳の機能が低下し、パーキンソンに非常に似た症状が起きるものを指しています。だから頭鍼と項鍼によって脳の血流を改善すれば治癒するようです。

実は私も、頭鍼と項鍼、体鍼を併用し、パーキンソンと診断された人を治療して、ほとんど治癒しました。6回ぐらいかかったでしょうか。筋肉の硬直と片手の震顫があり、パーキンソンで来たというより、背中の菱形筋が萎縮して、背骨と肩甲骨の内縁がくっついたようになり、そのために痛くてたまらないから来たのです。腹臥位で肩甲骨の内側に当たる背骨の両側と項鍼、頭鍼をしました。菱形筋を狙うと胸郭へ入って気胸や血胸が起きる恐れがあるので、肩甲骨の内側縁には刺鍼しません。それと硬直した手にも刺鍼しました。私には、両手で素早く捻鍼するなどの技術がなかったため、頭鍼には電気鍼を使いました。もちろん通電面積を広くするため28号2寸の中国鍼を使い(日本鍼なら寸六の十番に相当)、心臓を電気回路としてはならない原則(心臓は電気で収縮しているので、心臓の律動にパルス電気が干渉するため危険)に従って、右半身と左半身でワンセットのコードを繋ぎました。私の患者さんにも、いろいろな治療所へ行くことが好きな患者さんがいまして、そこで心臓を回路にして電気鍼をされたそうですが、やはり心臓が苦しくなったそうです。やっぱりこうなるのかという気持ちでした。電気干渉によって心臓細動でも起きると、電気ショックでなければ治すことができません。そういえば最近翻訳したもので、交流電気を使った電気ショックが直流よりエネルギーが少なくて、身体に与える損傷も少ないというのがありました。

項鍼は風池や完骨などを使うのですが、中国の項鍼では相当に太い鍼を使ってパルスをかけます。中国でも頭鍼の電流は強いほうがよいのか弱くてよいのか、波形などについて百家争鳴なので、項鍼で私は電気を流しません。でも電気を使わなくても、項鍼の刺鍼と頭鍼のパルスで、球麻痺による嚥下麻痺を治したこともあるのですよ。鼻からチューブを差し込んで食べるのは嫌だといわれるので治療したのですが、3回ぐらいで効果が出て、6回ぐらいで治癒しました。現在は普通に食事できるそうですが、糖尿病があるので何時再発するか判らない状態です。これには後頭部の電気鍼と項鍼を併用しました。高維濱の『鍼灸三絶』には「3回で治った」と書いてありましたが、私が6回かかったのは鍼が細かったためか、項鍼に通電しなかったためか、患者が高齢だったためか判りません。

「風池は対側の眼球に向けて」ではありません。人体輪切りの写真集を見ると、この方向では大後頭孔から脳へ入って確実に延髄を傷付けてしまいます。中国では承淡安が、この危険な刺鍼方法を推奨したため、脳内へ入ってかなり事故が起きたようです。現在の厳振国の人体輪切り写真集などを見ると、その方向では確実に事故が起きることが判ります。では何故、承淡安は対側の眼球へ向けて刺入しろなどと言ったか?延髄付近を直接刺激することにより、強烈な刺激を脳にもたらすため、精神病などの治療に相当な効果があったからでしょう。私は北京で、王学成という爺さんが、瘂門を上に向けて刺入するところを見ました。しかし非常に慎重にやっていて、脳硬膜に当たってビクッとした刺激があった途端、鍼を後退させて雀啄するというものでした。得意な疾患は精神分裂症で、そのための刺鍼法のようでした。ちなみに解剖の先生は、絶対にやっちゃあいけないと言っていました。だから王爺さんは、細くて短い中国鍼を使ってました。日本鍼にすると寸三の3番ぐらいに思えたけど。風池の対側眼球刺鍼も、だいたい同じようなところへ行く筈ですから、細い鍼で脳硬膜を破らないように、慎重に刺入すれば効果があるはずです。王爺さんの場合も、奥さんが前で患者を観察していて、少しでも硬膜へ接触した反応があれば「あった」といって知らせていました。残念ながら、この爺さんは、しばらくすると脳卒中になって入院してしまいました。分裂症治療で、新聞に載るほどの(健康新聞だけど)有名人でした。

私は、脳に向かって突き上げるなどはせず、2寸3番の日本鍼を使って、背骨に当たらないように斜刺します。憶病な性格なので、大後頭孔を避け、風池は糸切り歯へ向けて刺入します。捻鍼や雀啄などせずに、ゆっくりと単刺し、硬い組織に当たったら止めます。もし頚動脈や椎骨動脈だったらヤバイので。こうした動脈壁を傷付けると、その傷から血栓が生長し、それが切れて脳血管を詰まらせ、脳卒中の原因になると中国の本に書いてあるからです。だから動脈瘤がある人には、動脈壁が薄くなっているので、絶対に動脈がない場所にしか刺入しないことにしています。無理して事故が起きれば「鍼は恐いもの」というイメージが定着してしまうからです。具体的には、五十肩やムチウチ症で書いておきましたから、それを参考にしてください。

パーキンソンの話でしたね。手足の筋肉の硬直には、体鍼が効果があるようです。ただ硬直した筋肉に太い鍼を斜刺するだけですから、なんのテクニックもいりません。危険な場所でもありませんので。つまりパーキンソンに対して、頭鍼だけでは効果が「?」と思います。

最後に初心者の勉強になるような書籍とのことですが、私は日本の書籍をあまり読まないので、それは弟子のほうが詳しいのではないかと思います。なにせ私のマイナーな本を読んで弟子になったような男ですから。

でも、それではあまりに不親切ですので意見を少々。

私の弟子も誤解していましたが、私は辨証派ではないのです。辨証も使いますが、中国へ出かけていって臨床治療の本を買い込み、それを追試するような治療をしています。だから極端に言えば年々、治療法が新しく変わるような無節操な治療をしています。頭鍼と項鍼を併用するようになったのも、その効果がよろしいようだからです。昔は辨証治療の一本槍でした。弟子に言わせると「先生の本を見たら誰でも辨証治療だと思いますよ。これでは詐欺ですよ」と言っていました。

結局、鍼灸師として、治せないのは恥だと思うのですね。『内経』にも「治らないのは、治らないのではなく、まだ治す技術を持ってないだけだ」とあります。だから辨証でも頭鍼でも、早く安全に治せればよいのです。そから過去には鍼灸治療の方法がなかったような病気、例えば脳出血の半身不随や球麻痺などに対して、現在では効果的な刺鍼治療が誕生しています。だけど書物を見て、それと同じ刺鍼法が真似できなければ話になりません。例えば項鍼治療が記載されていたとして「真似してみたら脳に入って死んじゃった」というようなことでは話になりません。

私は中国で現在のように鍼治療が発達したのも、鍼で留学生を呼び込もうとする中国政府の方針と、文化大革命のおかげかも知れないと思っているのです。文化代革命が焚書して、本に書いてあることは嘘が相当混じっているとしました。それで真実と嘘を明らかにするため、昔の書物で禁止していることを破り始めたのです。例えば昔の書物には『鍼灸資生経』を見てもらえば判るように0.5寸ぐらいしか刺入していません。深くて1寸ぐらいです。それを頚部で1.5寸、2寸、2.5寸と入れ始め、深く刺入することで効果も出てきましたが、そのうち死亡事故が起きるようになりました。そこで解剖に基づいて、安全な刺入方法を研究するようになったのです。深く刺入することで従来よりも効果が得られたため「深く刺入すれば深いほど効果がある」と、誤った考えが横行したこともあったようです。でも文化大革命によって従来の刺入深度は否定され、『内経』の時代には直刺しかなく、『鍼灸資生経』の時代にも「一鍼で2穴を透すのは、世にも稀なり」と唄われた時代から、どの方向へ刺入するかが検討されるようになりました。例えば直刺だけでは沿皮刺に近い刺入をする頭鍼や顔面麻痺の治療など、おぼつかないですよね。

つまり現在の鍼灸は『内経』や『鍼灸甲乙経』時代のような1分や3分の分単位の刺入ではなく、2寸や3寸の寸単位の刺入に変わってきたのです。だから1分や3分の刺入では直刺しかできなかったものが、寸単位で刺入することによって方向性が加わってきたということです。

つまり現代鍼灸をマスターするためには、現代の鍼灸臨床書籍を読んで安全に模倣できなければなりません。そのためにはギリギリまで深く刺入したり、思う方向へ正確に鍼を運ぶ技術が必要だと思います。分単位でしか刺入できないのに、寸単位の治療法が記載されている書籍の模倣はできません。それが弟子を持って判ったことです。言い換えれば、どの方向へ刺入すれば、何という臓器に当たり、それを刺し貫いたら如何なる症状が発生するか(異常な事態が起きたとき、それが単なる反応なのか、臓器を損傷した事によるものか判定できなければ手遅れになる)ということを知ることが、鍼には最も重要だと思い始めています。その次が治療技術でしょう。何せ、弟子の刺した鍼はバラバラで揃っていませんでした。それで解剖をマスターさせ、正確に目標へ鍼尖を到達させなければ如何に危険なのかを判らせることが最初でした。それは手取り足取りで教えるか、何人も殺さないと身に着かない技術でしょう。まあ何とか頭の中で身体の輪切りがイメージ化できるようになって、私も安心して頚部や背部、肩部を打ってもらえるようになり、多少の病気に対する治療法を教え、あとは自分で本を読みなはれということになったのです。この男は、人間の輪切り写真集を3冊持っていますが、1冊は私の後輩に頼んで上海で買ってきたものであり、2冊は何のかんのと理屈をつけて私からもらったものです。人の身体は個人差があるので、何冊も輪切り写真集を持っていたほうがよいのです。例えば坐骨神経は、解剖書に記載された部位を通っている人は50%に過ぎません。だから同じ穴位へ刺入しても、方向をズラさないと坐骨神経には当たりません。まあ当ててどうということはありませんが。

ということで解剖を頭に入れ、安全に目的地へ鍼尖を到達させることが鍼の基本だと思いますので、そうした本を推薦します。解剖書について前にも質問してきた人がありますので『Q&A』を参照して下さい。鍼関係で最もいいかなと思っている本は、上海中医葯大学出版の厳振国が撮影した『全身経穴応用解剖図譜』です。裸のお姉ちゃんがモデルになっているので売れるんじゃないかとタニグチ書店に持ちかけたら「これはエエんでねぇの?」ということで、社長がOKしました。とうに翻訳が終わり、社長が版権取りに走り回っている頃じゃあないでしょうか?解剖書は複雑な文章がなく、文字数も少ないので、非常においしい仕事です。1997年6月出版の本です。

その次に重要なのは経絡ですが、これは私の『経絡学』が、お勧めです。やはりタニグチ書店です。私のホームページに記載されています。その次は、やはり『黄帝内経』でしょう。嫁さんに命令されて『鍼灸甲乙経』をアップしていますが、その内容は『黄帝内経』のものですから、私のホームページで勉強してください。『黄帝内経』に較べると、かなり落ちますが、『難経』なども初心者向きです。これは私のリンク集から中野、お仕事と飛べば、原文と現代訳が手に入ります。彼はボタン一発でダウンロードできる『難経』ボタンをつくっているそうです。古典では『黄帝内経』『鍼灸甲乙経』『難経』『鍼灸大成』が鍼灸の三羽ガラスというところでしょうか?[四天王だっちゅうの]。

上に挙げた古典を原文で読むには、私の『鍼灸学釈難』が役立ちます。あれは古典を読むための本です。それから具体的な治療に当たっては、私の『難病の鍼灸治療』と『急病の鍼灸治療』が入門書になります。後は中国から『北京鍼灸』なり『中国鍼灸』なりを取り寄せればバッチリです。

自分の本ばかり宣伝すると思われますが、ここは私のホームページですから。ナショナルのコマーシャルで「今度ナショナルの新製品が出ましたが、これを買うよりはソニーの××を買ったほうがマシですよ」と言わないようなものです。それではご機嫌よう。さようなら。

![]() 質問:母は長年、喘息をわずらっており、去年まではあまり発作もおきていなかったのですが、今年にはいってから4、5回発作がおき、そのつど入退院を繰り返しています。喘息にはお灸がよいとかいてありましたが、本当に完治しますでしょうか?(mikiさん)

質問:母は長年、喘息をわずらっており、去年まではあまり発作もおきていなかったのですが、今年にはいってから4、5回発作がおき、そのつど入退院を繰り返しています。喘息にはお灸がよいとかいてありましたが、本当に完治しますでしょうか?(mikiさん)

します。少し複雑で、値段も高いのですが、これを最も推奨します。推奨品はチューブが横に着いており、右を下にさえしなければ、仰向けにも横向きにも寝られます。これを着けたまま朝まで寝る患者さんもあります。そのためか3回来てくれといったのに、1回しか来ませんでした。やはり指の痺れがあったのですが。半年ほどして別のことできたので、牽引器を着けたまま眠ってしまうのは、頚が締まって危ないのではないかと言ったのですが。そのときも1回しか来なかったので、私の忠告などまったく聞いていないのではないでしょうか?これの価格は207元でした。1元は17~18円ぐらいと思います。

します。少し複雑で、値段も高いのですが、これを最も推奨します。推奨品はチューブが横に着いており、右を下にさえしなければ、仰向けにも横向きにも寝られます。これを着けたまま朝まで寝る患者さんもあります。そのためか3回来てくれといったのに、1回しか来ませんでした。やはり指の痺れがあったのですが。半年ほどして別のことできたので、牽引器を着けたまま眠ってしまうのは、頚が締まって危ないのではないかと言ったのですが。そのときも1回しか来なかったので、私の忠告などまったく聞いていないのではないでしょうか?これの価格は207元でした。1元は17~18円ぐらいと思います。![]() なぜ1.3寸の鍼で鍼管を使わないのか疑問ですが、まあいいでしょう。管鍼法にしても

直接刺鍼する方法にしても、原則はほとんど変わりません。鍼尖が弾丸形で、勾とか歪みがないか?患者がリラックスしているか?部屋や鍼具の温度が低くないか?アルコールで皮膚が湿っているのではないか?切皮で2~3mm入っているか?切皮スピードは速いか?などです。

なぜ1.3寸の鍼で鍼管を使わないのか疑問ですが、まあいいでしょう。管鍼法にしても

直接刺鍼する方法にしても、原則はほとんど変わりません。鍼尖が弾丸形で、勾とか歪みがないか?患者がリラックスしているか?部屋や鍼具の温度が低くないか?アルコールで皮膚が湿っているのではないか?切皮で2~3mm入っているか?切皮スピードは速いか?などです。

管鍼法と同じように、直接刺入する方法にも補瀉の切皮があります。しかし実際には、ほとんど関係ありません。管鍼法では、鍼管を強く押しつけるのが補法、鍼管を押しつけないで皮膚を引っ張るのが瀉法となります。同様に、人差指や親指の爪を皮膚に立てて、少し爪の痛みを与えながら、鍼尖を爪の甲に沿わせて切皮するのが補法です。そして皮膚を親指と人差指で引っ張り、その間で切皮するのが瀉法になります。何故かと言えば、体表表面にある陽気を押しつけることによって散らし、陽気を傷付けないので補法、皮膚を圧迫しないので陽気が逃げず、直接刺されてしまうから瀉法としています。実際は、まったく関係ありません。

中国人は、親指と人差指で鍼柄を挟み、小指の所に少し鍼尖を出して皮膚上に置き、押手もせずにサイコロを振るような感じで鍼尖を入れますが、これでも結構痛みはないようです。要は手首を返すスピードで、一瞬のうちに鍼尖が入ってしまうので、痛みを感じる暇がありません。また鍼柄を手のひら側、鍼尖を手背側にし、鍼体を小指と薬指あるいは薬指と中指で挟んで鍼尖を少し露出させ、中指と人差指の間に親指で鍼体を軽く押しつけて、そのまますっすぐに30cmぐらいの所から落とすと、「ポン」と手の甲で軽く叩かれたような感じがし、そのまま切皮しています。このように手首のスナップで加速するか、高い位置から加速するかして、鍼尖を一瞬のうちに入れてしまうのが肝心です。

喩えていえば、北斗の拳でスピードが早過ぎ、何をされているか判らないうちに「おまえはすでに死んでいる」と言われ、「えっ」と気付いたときには死んでいたとか、剣豪に切られて胴体が真っ二つになったり、首が切られているにもかかわらず、踏み出そうとすると首が落ちたり胴体が離れたりする、あののりです。相手が気付いたときには、すでに刺さっている。あまりの速さに「まだですか?」「おまえは、もう刺さってる」というようなのりです。

と、切皮方法を紹介しましたが、1.3寸の鍼は上記の方法では鍼が短すぎて難しいので 他の方法を紹介します。鍼尖を1cmぐらい露出させて乾いた綿で挟み、そこを右手の人差指と親指で挟みます。そして左手のひらを皮膚に当て、人差指と親指の腹で皮膚を十分広げます。10cmぐらいの空間でよいでしょう。その空間へ、右手で綿を挟んでいる手を軽く拳を握って垂直にポンと落とします。すると衝撃で綿が滑り、体内に入っているのは1cmではなく2~3mmです。切皮した鍼が抜けないように気を付けながら綿を取り除き、後は通常の操作をします。

ここでのポイントは、皮膚と垂直に鍼を落とすことです。斜めであれば切皮痛があるうえに、鍼尖が歪んで使い物にならなくなります。それと乾いた綿を取り除くときに、鍼まで一緒に抜かないことです。鍼まで一緒に抜いてしまうと、また同じ作業を繰り返さなければならないので、患者さんは「鍼をしてくれと言ったのに、この人は叩いてばかりいる。大丈夫かな」と疑問を持たせてしまいます。

こうして考えてみると、人の技術に関しては、引っ張りとスピードだけに絞られます。鍼管を使うのも、人差指と中指を引っ掛けて弾撥し、鍼尖を瞬間的に刺入するためですし、高いところから鍼を持った手を落とすのも、鍼尖を瞬間的に刺入するためです。

高いところから手を落とすのは正確に当たらない欠点があり、鍼管を使うと患者さんを身構えさせる欠点があります。この方法も、慣れれば綿を挟まなくともできるようになりますし、高いところから落とさなくても親指と人差指をグッと沈めるだけで瞬間的に入れられるようになります。それが簡単にできるようになるには、なかなか口で説明するのも難しいので、自分の血海に刺鍼して経験を積むしかありません。自分の身体が一番細かく情報を伝えてくれますので、それが最良の教師でしょう。

まあ最初は鍼を綿で挟み、自分の血海で実験して、どれが自分にとって最も適した切皮法なのか見つけ出してください。

![]() 質問:娘がこの4月から家を離れて鍼灸学校へ行っていますが,理解できないことだらけのようで,苦しんでいるようです。

質問:娘がこの4月から家を離れて鍼灸学校へ行っていますが,理解できないことだらけのようで,苦しんでいるようです。

筋肉の組織を覚えるために人体の分解できる標本をほしがっていますが,値段が高くて買えそうにもありません。

標本でなくても,わかりやすい図があればいいのではないかと思います。(断面も分かるもの)図を中心とした図書とか,パソコンで使えるCD-ROMなどで,お奨めいただけるようなものがあればお教えいただけませんか。(NISHIJIMAさん)

3年程、右のふくらはぎの痛みに悩んでいます。私はクラブチームで野球をしてまして、年間40くらいの試合をこなし、自主トレ中心に週4回程度の練習をしています。年齢は35才。こぶしが一つ入る程度のO脚です。病院でみてもらうと長年のオーバーユースによって筋肉がハンコン化(どういう字でしょう?)しているということで安静にしてシップを貼っておきなさいといわれるばかりです。

3年程、右のふくらはぎの痛みに悩んでいます。私はクラブチームで野球をしてまして、年間40くらいの試合をこなし、自主トレ中心に週4回程度の練習をしています。年齢は35才。こぶしが一つ入る程度のO脚です。病院でみてもらうと長年のオーバーユースによって筋肉がハンコン化(どういう字でしょう?)しているということで安静にしてシップを貼っておきなさいといわれるばかりです。

整体院では電気をあてて、マッサージの上、薬を塗ってもらったりしてます。少しは楽にはなるのですが・・・。痛みは一向に良くはならず、昨年あたりからヒザの周辺にも痛みを感じるようになりました。ふくらはぎの痛みは、ツった状態がずっと続いているような感じで膝は内側にうずくような痛みを感じます。診察していただいているわけではないので難しいとは思いますが、何かいい治療法はないものでしょうか。(東京 松本さん)

![]() 瘢痕化というのは、結合組織が溜って器質化することです。早い話がオーバーユースのため、ふくらはぎの筋線維が痙攣収縮し、コムラガエリ状態になっていたものが、収縮した筋肉が血管を圧迫し、血が流れなくなったため筋線維が白っぽくなったものです。そうなると腱のようになって、ますます引きつります。徐々に進行しますので、痙攣がひどくなり、夜間に引きつけたりします。膝周辺に痛みが感じられるようになったのは、ふくらはぎの筋肉が膝の裏(膝窩)に付着しているので、そこが引っ張られて痛むのです。ですから膝の裏を揉んでみると痛いはずです。正座するとテコの原理でふくらはぎや膝窩に体重がかかるため、痛むはずです。

瘢痕化というのは、結合組織が溜って器質化することです。早い話がオーバーユースのため、ふくらはぎの筋線維が痙攣収縮し、コムラガエリ状態になっていたものが、収縮した筋肉が血管を圧迫し、血が流れなくなったため筋線維が白っぽくなったものです。そうなると腱のようになって、ますます引きつります。徐々に進行しますので、痙攣がひどくなり、夜間に引きつけたりします。膝周辺に痛みが感じられるようになったのは、ふくらはぎの筋肉が膝の裏(膝窩)に付着しているので、そこが引っ張られて痛むのです。ですから膝の裏を揉んでみると痛いはずです。正座するとテコの原理でふくらはぎや膝窩に体重がかかるため、痛むはずです。

治療法ですが、ふくらはぎで筋肉が厚い部分ですから2~3寸(7.5~8cm)の鍼でないと届かないと思います。そして3年も前からなので、最初の痙攣の場合だったら、普通の太さの鍼を使って痙攣を解いてしまえば、血管の圧迫もなくなり、すぐに治ったはずですが、3年なので血の流れない筋肉は血管もなくなって白っぽくなっているはずです。そうした筋肉は堅くもなっていますし、普通の鍼では難しいので、日本鍼で10番ぐらい、中国鍼で29~30号の鍼でないとダメでしょう。

まずふくらはぎの塊(しこり部分)を捜して中央に1本打って塊に当てます。次に、その周囲から塊に向けて十字に4本入れ、いずれも塊に当てます。そして、そのまま1時間ぐらい放置して、抜き取ります。その日は酒を呑んだり足を使ったりしてはいけません。これは中国馬軍団のおかかえ鍼灸師、肖万坤の「軟組織損傷松針療法」(人民衛生出版社)の本に治療法が詳しく書かれています。

![]() 質問:私は喘息をもっています。水泳・漢方薬をためしているのですがなかなか難しいのが現状です。知り合いに聞くと灸でなおっ

質問:私は喘息をもっています。水泳・漢方薬をためしているのですがなかなか難しいのが現状です。知り合いに聞くと灸でなおっ

たというひとがいました。その先生にしてもらえるといいのですが、昔の事でどこだったかわからないそうです。そちらでなおることは可能ですか?

![]() こちらの治療所で治すことは可能です。というより誰でも治すことが可能です。発作を抑えるには鍼、完治させるには灸を使います。灸では直接灸か冷灸を使います。冷灸とは、ハンミョウなどの刺激物を貼り付けて水泡を作る方法です。熱感があっても火を使わないので冷灸といいます。直接灸にせよ冷灸にせよ、水疱とすることが治るための条件です。具体的な治療法は、緑書房の『難病の鍼灸治療』と『急病の鍼灸治療』に載っています。灸は10日に1度、あるいは9日に1度、そして発作時に行います。米粒ぐらいの円錐形にしたもぐさを大椎、至陽、肺兪、膏肓(背中のつぼです)に9壮ずつすえると治ります。これはアレルギー喘息にも効果があります。ポイントは免疫力を刺激するためなので、場所を増やさないこと。昔使われていたモグサのような安い(品質の悪い)黒っぽいモグサを使うと火が消えにくく、効果があります。水泡ができるまですえることです。上質のモグサは黄色っぽく、火がすぐに消えるので効果が悪いのです。最初は熱いので、火がついているときに灸の周囲の皮膚をつねったり、叩いたりすると熱さが我慢できます。そのうち麻痺してあまり熱くなくなります。 この方法は誰でも治せるので、本を見てつぼを確かめた後、灸のできる人にやってもらえばいいかもしれません。

こちらの治療所で治すことは可能です。というより誰でも治すことが可能です。発作を抑えるには鍼、完治させるには灸を使います。灸では直接灸か冷灸を使います。冷灸とは、ハンミョウなどの刺激物を貼り付けて水泡を作る方法です。熱感があっても火を使わないので冷灸といいます。直接灸にせよ冷灸にせよ、水疱とすることが治るための条件です。具体的な治療法は、緑書房の『難病の鍼灸治療』と『急病の鍼灸治療』に載っています。灸は10日に1度、あるいは9日に1度、そして発作時に行います。米粒ぐらいの円錐形にしたもぐさを大椎、至陽、肺兪、膏肓(背中のつぼです)に9壮ずつすえると治ります。これはアレルギー喘息にも効果があります。ポイントは免疫力を刺激するためなので、場所を増やさないこと。昔使われていたモグサのような安い(品質の悪い)黒っぽいモグサを使うと火が消えにくく、効果があります。水泡ができるまですえることです。上質のモグサは黄色っぽく、火がすぐに消えるので効果が悪いのです。最初は熱いので、火がついているときに灸の周囲の皮膚をつねったり、叩いたりすると熱さが我慢できます。そのうち麻痺してあまり熱くなくなります。 この方法は誰でも治せるので、本を見てつぼを確かめた後、灸のできる人にやってもらえばいいかもしれません。

なお、喘息は慢性病なので、3年分の処方穴があります。ツボの取り方については、本ホームページの鍼灸資生経の背中に記載されています。特に膏肓は取穴の体位が特殊なので、注意して下さい。ただ灸の場合では、当たらねど遠からずで結構効きます。資生経にも結核(労咳)のツボとして膏肓が記載されています。これは伝屍(結核)を治す特効穴として千金方(唐の時代)に記載されていたものです。私見では、ここは聴診三角に当たり、最も肺に接していますが、その距離は肋骨一本(9~12mm)離れています。当然にして、この距離では刺鍼は非常に危険なので、灸が妥当です。肺の経脈は、気管に沿って循行しており、中医学の肺と皮毛の関係からも、気管支喘息だけでなく、アトピー性皮膚炎にも有効と思われます。最も皮膚病は、突然発生して急に消滅することから風疹塊とか風団と呼ばれているのですが、これには皮毛を司どっている肺のみならず、風邪を去らせるには先ず血からというわけで、血を生み出す脾胃にも重点を置きます。まあこれは余談ですが。

とにかく、背中にあまりにも多くの灸点がありすぎて、喘息の点が判らなくなったおばあさんを除いて、アレルギー喘息でも減感作療法より遙かに優れた効果があるのですから(しかも安い)試す価値はあると思います。今までに当院でも、坐骨神経痛が治らなかったという患者さんは多々ありますが、未だかつて喘息の治らない患者さんはいないというほど効果があります(でも当院は、坐骨神経痛の患者さんが最も多いのです)。

質問:鍼の刺入時に痛いと言われるのですが、切皮痛のない、心地よい鍼をするにはどうしたらいいでしょう? (MKさん)

質問:鍼の刺入時に痛いと言われるのですが、切皮痛のない、心地よい鍼をするにはどうしたらいいでしょう? (MKさん)

![]() 鍼は、きちんと研いでありますか?きちんとした爪楊枝型に研いでなければ、鍼は切皮したとき痛いものです。

鍼は、きちんと研いでありますか?きちんとした爪楊枝型に研いでなければ、鍼は切皮したとき痛いものです。

研いであっても痛いということなら、一つは思いきりが足りないのでしょう。鈎とかがないように研いで、2~3回鹿皮で先端を擦った鍼を(結構太い鍼が自信が付く)、先端を1~2cm出して綿花で鍼体を挟み、ボールを投げるように手首のスナップを利かせて、水平に皮膚を叩きます。水平でないと皮膚を擦って痛いですから。とうぜん握った中指から小指が相手の皮膚に当たり、ポンと叩かれた感じがするのですが、その感触だけで痛みはありません。このように切皮速度も問題です。鍼は綿花で滑って、先端が2~3mm刺さっています。鍼管で切皮の速度を確保するには、中指で人差指を引っ掛けて、弾くように切皮するようにすれば良いでしょう。切皮のスピードがよって痛さが決まるというのが中国の定説ですから。

もう一つは温度です。だいたい25度ぐらいの室温がないと、得気がないというのが中国の定説です。それに鍼管が冷たいと、筋肉が収縮するので構えてしまい、どうしてもリラックスした筋肉と較べると緊張した筋肉は痛みを強く感じます。だから、ある程度の室温が必要です。昔は口に鍼を含んで温めたり、鹿皮で鍼を擦って温めたりしたものです。前揉法も筋肉をリラックスさせるためにおこなうものです。

あとは、垂直押し手も重要な要素です。神経は圧力をかけられると伝達しなくなるので、圧迫して神経の伝達を遮断する意味があります。もっとも関東では垂直圧、関西では水平圧を重視するというように、関東と関西で違いがあるようです。水平圧とは、瀉法の押し手のように、皮膚を引っ張って鍼に巻き込まれないようにすることです。ですから刺し手のスピード、押し手の垂直水平圧、鍼の温度や先端の状態が切皮痛に及ぼす一番大きな要因と言えます。他の項目はクリアしやすいのですが、一番難しいのは押し手で、痛い人の押し手を見ていると、鍼管を入れる前に押し手を開き、鍼管を入れた後で開いた人差指と親指を閉じるので、人差指と親指の間にシワが寄ってしまい、そのシワを鍼体に巻き込みながら刺入するといったものでした。

これでは皮膚を引き込むので、痛いのは当り前でしょう。でも当人は気付いていません。

正しい切皮は、関西式と関東式を合わせたもの。つまり皮膚を引っ張りながら圧迫するというものです。これは親指の腹と人差指の腹をピッタリ合わせて皮膚の上に置き、強く圧迫します。これで関東式です。そのあと指の皮膚に密着した面を、親指尺側と人差指橈側を密着させたまま広げます。要するに親指と人差指を歯車のように少し回すのです。そうすると関西式の引っ張り圧ができます。こうして皮膚が引っ張られて、しかも圧力があるシワの寄らない状態のところに無理やり鍼管を押し込みます。これによって人差指と親指は、さらに広がって引っ張り圧が生まれます。そして強く押しながら、人差指あるいは中指を引っ掛けて弾けば、速く切皮できるので痛みなく刺入できる筈です。でも最も大事なことは、鍼先が良いことと思います。鍼先がよければ、スピードがなくても痛みはありません

。

鍼尖も押し手も、スピードも問題なければ、患者さんが怖がって緊張しているのです。よくあるのが、冷たい鍼管を皮膚に押し当てることによって局部の筋肉が来るなと準備して堅くなり、痛みを感じることがあります。そうした恐がりの人には、思い切って鍼管を使わずに押し手だけをしていると、患者さんは来るなと思っていても鍼管の冷たさが来ず、なんだ来ないのかと思っているスキをついて鍼を入れてしまう方法もあります。また鍼管を温めておけば、体温に近いので緊張せず、痛みも感じないようです。鍼管の先にゴムカバーを付けたこともありましたが、それなりに効果がありました。また金の鍼管は重いので、あまり押し手をしなくとも痛みがないようです。また金メッキした鍼を使っても痛みがありませんでした。銀とステンレスの鍼は余り差がないようでしたが、金は明らかに違っていました。MP鍼などでは、銅の鍼は明らかに痛く、亜鉛と差があったのですが。

まとめると、鍼尖、材質、押し手、切皮速度ということになります。

余談ですが、チクッとした鍼は、必ず出血します。表面の毛細血管に刺さるとチクッとするようです。また神経に当たっても電気ショックのような痛みが走ります。そうしたときは刺し直すのが賢明でしょう。

これは秘密ですが、あまり痛がる患者さんには、鍼管を寸六、寸三、一寸、五分と入れ替えて、切皮のみにて刺入するとよいようです。

前ページ:Q&A№2へ 最新のQ&A、目次へ

質問はこちらまで

質問はこちらまで

(すべての質問にお答えできませんが、鍼灸に関する質問がありましたらお送り下さい。知恵をしぼりつつ、できるだけ回答したいと思っています)

北京堂鍼灸ホーム